成都市双庆中学校 电子科技大学附属实验小学

摘要:

随着人工智能浪潮的到来,STEAM教育深受各界广泛关注。作为一种集科学、技术、工程、艺术和数学多学科融合的综合教育,STEAM教育对于培养创新人才的重要性日益突出。结合教学实践,本文就基于STEAM课程下的义务教育阶段创新思维的引导模式谈谈笔者的一些探索。

一、STEAM教育与科学素养的关系

恰普尼和克劳普弗(Champagne & Klopfer,1982)对科学素养四项科学目标进行了如下描述:(1)科学中有意义的事实、概念、原理和理论等方面的知识:(2)能够在日常的生活情境中运用相关科学知识;(3)能够利用科学的探究过程;(4)理解科学特性的一般观念,了解科学、技术、社会之间的相互作用。

从STEAM教育这一概念的提出,到今天的推广,其与学生科学素养的关系已经被固定:STEAM教育实质就是融合环境下的创新思维教育,将创新意识回归到真实生活场景中加以培养,其目标是培养学生适应未来社会所必须的科学素养。

基于此,如何在STEAM教育的实施中利用工程项目为载体,在学科融合的环境下培养学生的创新思维,则显得尤为重要。这也是其区别于劳动教育、综合实践、STS教育的最大区别。

二、义务教育阶段下的STEAM教育模式

教学教学案例的开发与实施,需要遵循基本的教学规律和其特定属性。笔者认为:STEAM项目式教学模式的构建,应基于项目实施的基本步骤,将工程设计流程、赛耶模型与创新思维培养模式相结合。STEAM案例实施必须以学生作为学习参与的主体,整个过程应以学生作为设计与实施的主要承担者。在这里,学生不在是被动接受式的学习;在项目各环节中,学生是真正的主导者和制定者。教师在案例实施过程中,是教学的组织和思维的引导,不再是知识讲授的主体。

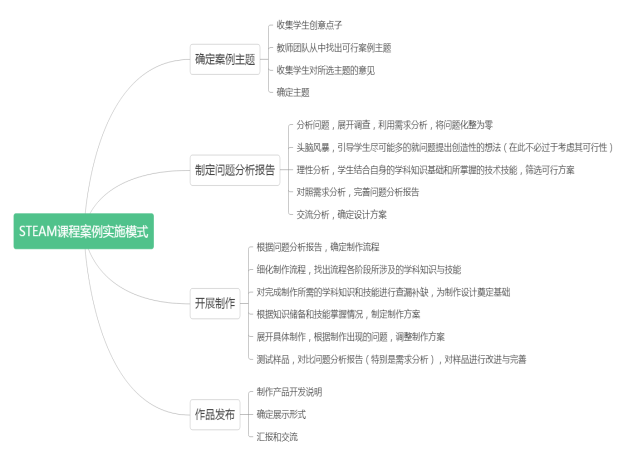

以10余年的义务教育阶段青少年科创教育经验为背景,以STEAM教育特点为依托,通过对案例的梳理与提炼,笔者提出了如下义务教育阶段下的STEAM教育案例实施模式。

图1:义务教育阶段下的STEAM教育案例实施模式

图1:义务教育阶段下的STEAM教育案例实施模式

三、基于STEAM课程下的义务教育阶段学生创新思维引导的实践

由于学科知识的局限性,要求义务阶段的学生以高精尖的方式开展创新探究,显然是不可取的。义务教育阶段,特别是小学高段和初中阶段,是学生的思维模式构建的重要阶段。针对该年龄段青少年创新思维的培养,应重点在思维形成的引导。

结合义务教育阶段下的STEAM教育案例实施模式,笔者认为:基于STEAM课程下的义务教育阶段创新思维培养,就是在工程开展的各个环节,对学生的创造性思维进行有效引导,让学生在整个过程中能在科学的前提下充分发挥其个体的主观能动性,将所设想的方案科学化、系统化,将其想象物化为实际作品。

(一)在项目模型建构的过程中,引导学生创新思维的形成

创新离不开想象,但创新却不是漫无边际的幻想。科学的创新思维,必须建立于科学的事实上。要对一个工程项目进行创新设计,首先需要明确项目的基本需求。这是引导学生开展STEAM项目工程设计的基础。然而,在教学实践中,笔者发现,绝大多数的学生对于科学的需求分析却十分陌生。基于STEAM教育的创新思维培养,首先需要打破学生固有的思维模式:针对问题,直接设计解决方案,却忽略了最为基础的项目需求。

案例1:《个性化台灯》第一、第二、第三课时

第一课时:明确项目需求分析三大要素

采用头脑风暴方式,组织学生讨论开展本项目首先需要从哪些方面进行需求分析,通过小组讨论,列出要素。教师根据学生讨论所列出的要素,进行点评,引导学生形成科学的需求分析基本框架。案例实施过程中,课题组认为教师一定要注意切忌直接提出需求分析三大元素:受众及其消费心理、产品适用场合、现有产品调查分析)。

笔者课前对学生讨论可能出现的结果进行了预设:学生直接从功能和外观的具体设计开始,跳过了对后续设计起到决定性指导的受众及其消费心理、适用场合。同时,学生在需求分析的时候往往会忽略掉市场现有产品分析。

对此,在课例实施过程中,教师利用一些反面甚至夸张的设计案例对学生进行引导,比如:在军事主官办公室订制美少女风格的卡通台灯,在医护人员办公室台灯造型为骷髅等。

通观第一课时的实施,课题组发现:学生对于一项设计所需步骤的前概念在此打破,工程思维的雏形开始生根发芽。这为项目后续的开展奠定了创新基础。

第二课时:项目小组初步确定本组项目需求

在第一课时的基础上,以项目小组为单位进行个性化台灯的项目需求分析,初步形成项目分析报告。本课时安排在网络机房进行,要求每个小组通过分工合作完成一份分析报告。

实施过程中,任课教师给予了学生充分的资料查阅空间。引导学生重点对“受众人群的消费心理及其对产品的特殊需求”和“市场现有类似产品的缺陷”进行较为详细的资料查阅,并形成个性化认知。这两项分析,是体现台灯个性化需求及设计创新的基础。

受众人群与场合 | ||

功能需求 | 光环境需求 | |

与受众人群及场合相符的附加功能需求 | ||

外观风格需求 | ||

与市场现有产品相比较,你的创新点在哪些方面 | ||

市场前景分析(功能与外观风格与受众人群消费心理的吻合度预评) | ||

表1:项目需求分析表

通过本课时,学生在教师的引导下开始了创新思维的建构。这种建构,基于科学的工程思维之上,让学生的想象得以充分发挥。

第三课时:需求分析的修订与分享

第二课时实施中,教师在最后阶段向所有小组布置了一项课后作业:对小组所制定的受众人群开展访谈,重点在于其所需的功能需求和外观需求是否与设计一致。

第三课时,重点在于结合调查情况,引导学生对上一课时所形成的需求分析进行修订,并与全班分享其分析结果。

三个课时的开展过程中,教师的作用在于有效引导,学习过程的绝大部分时间归还于学生。学生在探讨中进行思维的碰撞,在活动过程中形成创新思维的雏形。

通过教学实践,笔者认为:STEAM教育的开展过程就是一个建模过程;在STEAM项目开展的过程中培养学生创新思维,则是通过学习来建构心智模型的过程。该过程是一个不以技术训练为主的技能学习。这个过程,更强调学生在学习过程中,以生活实践为背景建构心智模型。

(二)在制作中,引导学生创造性应用技能

STEAM教育强调思维的物化。笔者在教学实践中,不仅仅对学生在建模过程中的创新思维进行引导,同时也强化了学生在制作过程中的创新意识。

笔者认为:思维的建构是为科学的制作奠定基础,若创新能力的培养仅仅停留于设计,学生的创新意识则是不完整的。基于义务教育阶段创新能力培养的STEAM教育,应把合理应用材料和技术将创意实物化,作为实践操作的核心。

在案例《个性化手机支架》的实施过程中,笔者延续了《个性化台灯》对学生建模引导的方式,并将关注点转移至学生制作过程中引导创新思维。

案例实施过程中,笔者根据每个小组所确定的个性化项目需求,结合每个小组所擅长的技术,将学生研究小组按照传统手工制作、积木搭建、3D打印等不同技术种类进行分类指导。

在制作过程中,笔者充分尊重学生对所应用的技术的选择。这个阶段,创新的重点在于设计,具体的制作仅仅是设计的物化与改进。在制作过程中,笔者给予学生的不再是制作的具体操作方法,而是在学生遇到困难时,依托学生已掌握的技术改进,和学生一起通过头脑风暴的方式对设计进行改进。

通过实践,笔者认为:基于创新思维培养的STEAM教育,在制作过程中应强化其创新设计能力的培养,一味的注重技术应用,将使其教育目的发生偏离,甚至再次回归到就“技术而学技术”。当然,必要的技术掌握,也是创新的保障。但这些应用技术的选择,应当以学生的个体差异为基础。

结束语:

随着信息技术的高速发展,与社会发展相比较,传统教育面临了诸多滞后性。学校教育如何适应时代的进步,STEAM教育的引入带给了我们新的方向。一阵热潮后,我们不得不冷静看待其背后的真正教育指向。笔者认为:STEAM真正带给我们的,是学习方式和思维方式的转变。义务教育阶段学生创新能力的培养,首先应该是思维模式的重构。希望本文能对此有所帮助。

参考文献:

[1]中国教育科学研究院.中国STEM教育自皮书[R].中国教育科学研究院:2017-06-20。

[2]卡普拉罗.基于项目的STEM学习[M].上海科技教育出版社,2015。

[3]余胜泉,胡翔.STEM教育理念与跨学科整合模式[J].开放教育研究,2015。

[4]李正艳.中小学STEM教育模式的构建与应用研究[D].广州大学,2017。

[5]“互联网 +”背景下的 STEAM教育到创客教育之变迁——从基于项目的学习到创新能力的培养[J]. 远程教育杂志 ,2016。