中国建筑第八工程局有限公司设计管理总院,上海 201206

[摘要]:本文以上海市某优秀历史建筑为例,阐述如何在遵循恢复建筑原有风貌的原则下,对旧的砖混结构进行结构加固与修缮设计,使其符合现代化的功能要求,并为城市历史建筑修缮提供了新思路。

[关键词]:历史建筑,砖混结构,加固修缮,抗震

历史建筑多以砖混结构或砌体结构居多,一般为低强度砌体、砂浆或混凝土砌筑,由于年久失修或地震破坏等因素已无法满足正常使用的要求,亟待加固及保护,本文以某历史建筑的加固修缮为例,分析砖混结构产生事故的原因,并系统地提出加固修缮方法。

一、工程概况

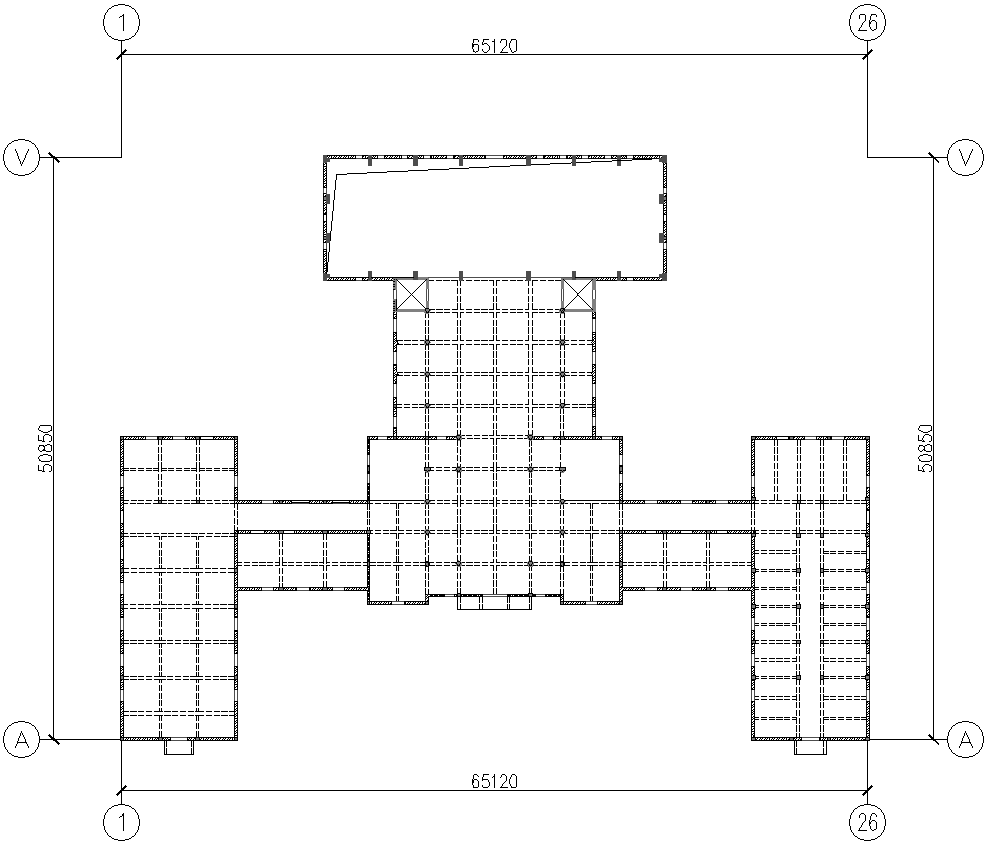

本工程为上海市某历史建筑,始建于1935年,是一幢主体二层、局部四层的多层砌体内框架结构(如图1)。房屋外围砖墙厚254mm,采用黏土红砖及混合砂浆砌筑。内部大空间采用混凝土柱承重,柱截面为圆形、近似半圆形及矩形三种情况,柱主筋多采用方钢,箍筋多为双肢,间距约95~254mm(柱端箍筋逐渐加密)。房屋屋面采用密肋板,板厚64mm,其余各层楼板多为95厚现浇板,采用分离式配筋。该建筑兼具中国古典元素与近代西方风格,是上海市第二批优秀历史建筑。

本工程为上海市某历史建筑,始建于1935年,是一幢主体二层、局部四层的多层砌体内框架结构(如图1)。房屋外围砖墙厚254mm,采用黏土红砖及混合砂浆砌筑。内部大空间采用混凝土柱承重,柱截面为圆形、近似半圆形及矩形三种情况,柱主筋多采用方钢,箍筋多为双肢,间距约95~254mm(柱端箍筋逐渐加密)。房屋屋面采用密肋板,板厚64mm,其余各层楼板多为95厚现浇板,采用分离式配筋。该建筑兼具中国古典元素与近代西方风格,是上海市第二批优秀历史建筑。

图1结构平面布置图

二、检测鉴定

业主委托质量检测站进行结构调查、安全性鉴定分析及抗震鉴定分析,主要从房屋倾斜沉降测量、材料强度测试、室内外损伤状况、结构验算及原因分析等五个方面进行阐述,结果如下:

1、倾斜沉降:根据质量检测站提供的《历史建筑综合检测与评估报告》,建筑东西向最大倾斜率实测0.37%,南北向最大倾斜率实测0.46%,倾斜变形值在容许值范围内,且房屋基本无因沉降引起的严重开裂,在上部荷载不增加的情况下,地基基础承载力总体上能满足要求。

2、材料强度:本房屋的外围及部分内部砖墙参与承重,经实测混合砂浆强度等级评为M0.4,砖块强度等级为MU10,混凝土强度等级为C15,实测钢筋强度满足HPB235级热轧钢筋强度的要求。总体来说,房屋各项材料强度等级较低。

3、损伤情况:房屋年久失修,且使用环境不佳,损伤较严重,主要包括几点:1)屋面及外墙防水材料损毁严重,渗水普遍;2)屋面板长期受雨水浸泡,板钢筋裸露较普遍,大部分钢筋表层剥落,局部钢筋锈断,钢筋锈蚀概率大于90%;3)部分梁底钢筋锈胀,混凝土保护层剥落,平均锈蚀率达20%~30%;4)外墙面混凝土贴面损毁严重,局部墙面空鼓或破损;5)外墙渗水处梁柱钢筋锈蚀普遍且严重,构件钢筋表层剥落;6)楼梯板开裂普遍且严重,部分钢筋锈蚀。

4、结构验算:根据修缮后使用功能的活荷载取值,采用中国建筑科学研究院PKPM系列结构软件进行结构验算。结果表明,该房屋在正常使用荷载作用下,部分钢筋混凝土构件不满足承载力要求,如:一、二层部分框架柱轴压比超限、配筋不足;部分框架梁、次梁配筋不足;砌体墙承载力及高厚比不满足要求;屋面楼板配筋不足等。

5、原因分析:房屋使用七十年以来,外部环境及使用功能变化多端,对房屋结构质量影响较大,主要有以下几点:1)砌体材料和砂浆为多孔材料,长期使用时易受潮变质,导致出现承载力不足;2)温度的变化引起砌体材料的热胀冷缩,当温度变化产生的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝;3)超载引起房屋损害,砌体材料具有脆性性质,抗弯、抗拉、抗剪强度较低,常因超载导致承载能力不足而发生损坏;4)砌体砂浆的粘结力不够强,灰缝不饱满,以至墙体发生损坏;5)混凝土碳化是导致钢筋锈蚀的一个重要因素,也是影响钢筋混凝土耐久性的主要因素之一。当碳化深度达到钢筋表面时,混凝土的碱性环境遭到破坏,钢筋锈蚀加速,造成混凝土结构的耐久性下降。

三、采用的加固修缮方法

根据上海市历史建筑保护事务中心《优秀历史建筑修缮保护要求告知单》要求,该房屋保护类别为二类,建筑的立面、结构体系、基本平面布局和有特色的的内部装饰不得改变。本工程为原有房屋加固修缮工程,本次修缮设计中,将采取相当的结构技术措施,在不改变现有房屋的结构体系的前提下,对其实施相应的结构加固及抗震加固,以使本房屋的整体抗震能力,能满足A类建筑的抗震设防要求。具体采取的措施如下:

1、原有砖墙墙体的加固:

1)在裂缝较细、数量较少但已基本稳定时,采用压力灌浆进行加固,方式为满墙灌浆加固。即在水泥浆液中掺入一定量悬浮剂,借助外来的气压,将浆液灌注到砖墙墙体内,提高墙体粘结力和抗剪、抗拉强度,达到加固及修复墙体裂缝的目的。水泥采用强度等级42.5的普通硅酸盐水泥,悬浮剂采用聚酯酸乙烯乳液,灌浆嘴的最大间距为竖向200~300mm,水平500~600mm。施工前,应提前进行相应的压力灌浆试验,根据房屋原砖墙的灰缝饱满等实际状况,通过试验确定适合本工程的配合比及灌浆压力等参数。

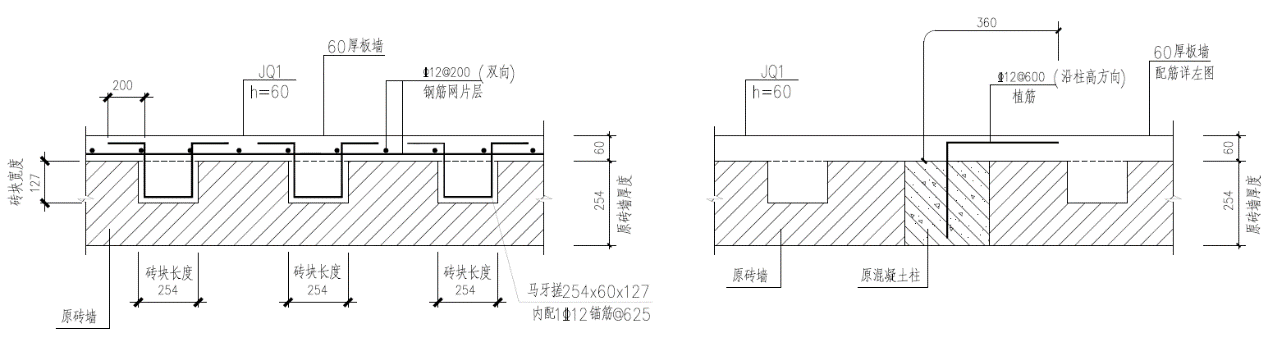

2)原墙体承载力不足,抗震能力不满足要求,可采用单面配筋板墙加固(如图2)。通过增加钢筋混凝土板墙,使两者结合成整体,形成组合墙。此次设计采用60mm板墙,配筋为单层钢筋网片,水平和竖向均为Φ12@200。钢筋网与墙体的固定,采用“几”字形Φ12构造锚固钢筋拉结,锚固采用凿洞方式,孔洞尺寸为254宽x60高x127深。与原混凝土柱连接时(如图3),采用“L”形Φ12钢筋植筋的方式,植筋深度为20d,植筋胶采用A级胶。加固板墙采用C40无收缩灌浆料。通过此措施,可较大幅度地提高砖墙的承载力、抗侧刚度以及墙体延性,并满足A类建筑(后续使用年限为30年)抗震七度的抗震设防要求。为保护板墙与原墙面可靠粘结,施工时应做好原墙面清理工作,对于原墙面损坏部位应拆除,对粘结不牢、强度低的粉刷层应铲除刷洗干净。

2)原墙体承载力不足,抗震能力不满足要求,可采用单面配筋板墙加固(如图2)。通过增加钢筋混凝土板墙,使两者结合成整体,形成组合墙。此次设计采用60mm板墙,配筋为单层钢筋网片,水平和竖向均为Φ12@200。钢筋网与墙体的固定,采用“几”字形Φ12构造锚固钢筋拉结,锚固采用凿洞方式,孔洞尺寸为254宽x60高x127深。与原混凝土柱连接时(如图3),采用“L”形Φ12钢筋植筋的方式,植筋深度为20d,植筋胶采用A级胶。加固板墙采用C40无收缩灌浆料。通过此措施,可较大幅度地提高砖墙的承载力、抗侧刚度以及墙体延性,并满足A类建筑(后续使用年限为30年)抗震七度的抗震设防要求。为保护板墙与原墙面可靠粘结,施工时应做好原墙面清理工作,对于原墙面损坏部位应拆除,对粘结不牢、强度低的粉刷层应铲除刷洗干净。

图2加固板墙与原砖墙构造 图3加固板墙与原混凝土柱构造

2、混凝土构件中的钢筋锈蚀铁胀露筋的修缮:

对混凝土构件的铁胀、钢筋露筋锈蚀部位,应沿钢筋长度方向清除钢筋锈胀处松散的混凝土,剔除至钢筋与混凝土结合牢固处,并对钢筋进行除锈去污。之后将混凝土凿毛,用压力水冲洗,有油污处应采用丙酮进行清洗。然后采用相同直径的钢筋,对锈蚀严重的原钢筋进行增焊补强,采用C40无收缩灌浆料浇筑,采用改性环氧砂浆进行修补和复原处理。对混凝土构件的铁胀、钢筋露筋锈蚀严重部位,在按上述方法进行修补后,再对其进行粘贴碳纤维布的加固处理。

3、承载能力及抗震加固:

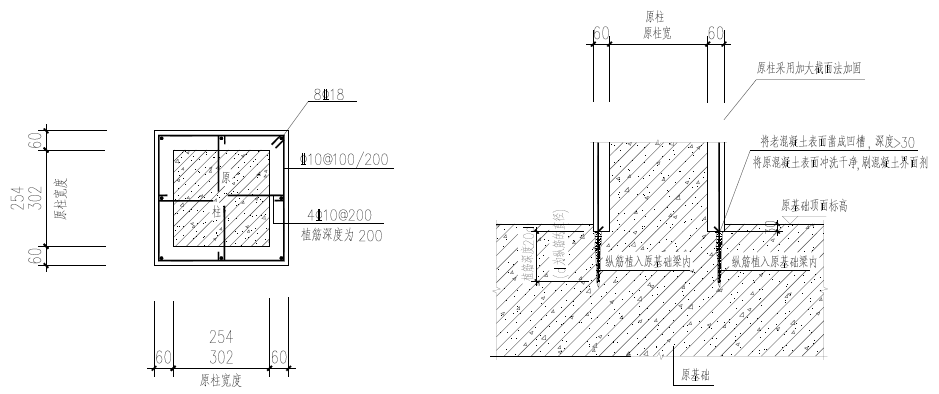

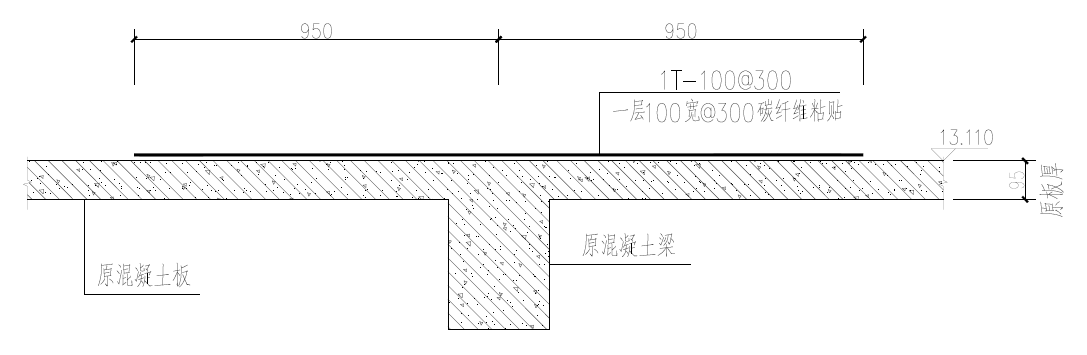

部分钢筋混凝土构件不满足承载力要求,且不满足现行规范抗震构造要求,分别采用增大截面加固法(如图4和图5)和粘贴碳纤维布加固法(如图6),对其进行加固。

新浇筑混凝土均采用C40无收缩灌浆料,新加钢筋采用HRB400级钢,采用植筋的方式与原构件进行连接,植筋深度为20倍钢筋直径,植筋胶采用A级胶。并在纵向受力钢筋搭接长度范围内,对箍筋予以加密,间距不大于100mm。

新浇筑混凝土均采用C40无收缩灌浆料,新加钢筋采用HRB400级钢,采用植筋的方式与原构件进行连接,植筋深度为20倍钢筋直径,植筋胶采用A级胶。并在纵向受力钢筋搭接长度范围内,对箍筋予以加密,间距不大于100mm。

图4增大截面加固法 图5加固柱与原基础连接构造

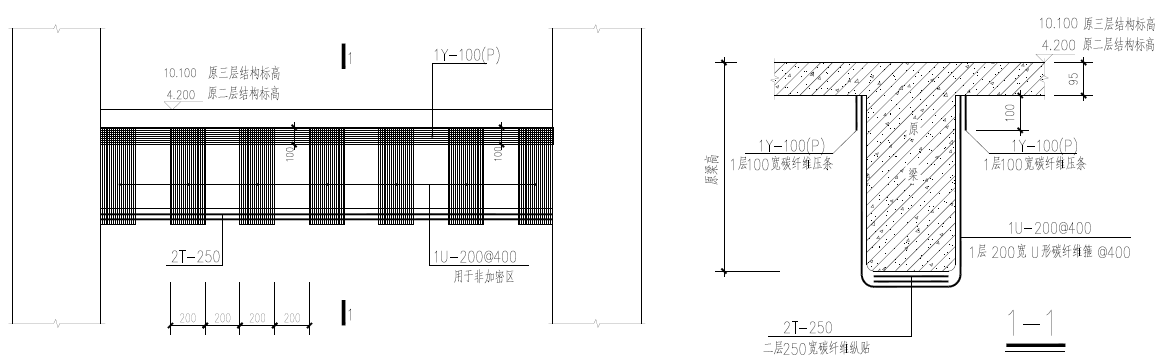

粘贴碳纤维布施工前,应清理待加固构件表面的剥落、疏松、腐蚀等劣化混凝土,除去油污、浮浆等杂质,直至露出结构层新面,磨去面上凸出5mm以上的毛刺,表面层打磨后保持干燥。选用高强Ⅰ级碳纤维布,抗拉强度标准值≥3400MPa,计算厚度为0.167mm,层间剪切强度≥45MPa,弯曲强度≥700MPa。碳纤维下料和粘贴期间应保持材料的干净整洁,严禁褶皱、受损,所用粘结胶采用A级胶,并应与碳纤维布相配套,粘结胶应充分搅拌。

粘贴碳纤维布施工前,应清理待加固构件表面的剥落、疏松、腐蚀等劣化混凝土,除去油污、浮浆等杂质,直至露出结构层新面,磨去面上凸出5mm以上的毛刺,表面层打磨后保持干燥。选用高强Ⅰ级碳纤维布,抗拉强度标准值≥3400MPa,计算厚度为0.167mm,层间剪切强度≥45MPa,弯曲强度≥700MPa。碳纤维下料和粘贴期间应保持材料的干净整洁,严禁褶皱、受损,所用粘结胶采用A级胶,并应与碳纤维布相配套,粘结胶应充分搅拌。

图6梁底粘贴碳纤维布加固法

4、钢筋混凝土楼板裂缝的修缮:

本房屋的局部钢筋混凝土楼板有多处裂缝,对不同的裂缝宽度和深度分别采用填充法、灌浆法和表面处理法对混凝土楼板裂缝进行修复。

1)填充法:

适用于数量较少的宽大裂缝(宽度大于0.5mm)。填充法又称凿槽法,是沿裂缝将混凝土开凿成“U”或“V”形槽,然后嵌填修补材料,达到恢复结构整体性、耐久性及防水性的目的。对大于0.5mm的楼板裂缝,修复后沿裂缝骑缝粘贴碳纤维布进行补强加固(如图7)。

适用于数量较少的宽大裂缝(宽度大于0.5mm)。填充法又称凿槽法,是沿裂缝将混凝土开凿成“U”或“V”形槽,然后嵌填修补材料,达到恢复结构整体性、耐久性及防水性的目的。对大于0.5mm的楼板裂缝,修复后沿裂缝骑缝粘贴碳纤维布进行补强加固(如图7)。

图7板顶粘贴碳纤维布加固法

2)压力注浆法:

适用于裂缝宽度比较大(宽度大于0.2mm小于1.0mm)、深度较深的裂缝修补,尤其是受力裂缝的修补。注浆法采用改性环氧胶粘剂低压慢注修补法对裂缝进行修补,即以一定的压力将改性环氧胶粘剂注入裂缝深部,达到恢复结构整体性、耐久性及防水性的目的。

3)表面封闭法:

针对细微裂缝(宽度小于0.2mm),采用弹性涂膜防水材料、聚合物水泥膏及渗透性防水剂等,涂刷于裂缝表面,达到恢复其防水性及耐久性。对稀而少的裂缝,可骑缝涂复修补;对于细而密的裂缝,应采用全部涂复修补。施工时先用钢丝刷将混凝土表面刷毛,清除表面附着污物,用水冲洗干净,干燥后先用环氧胶泥、乳胶水泥等嵌补混凝土表面缺损,最后采用所选择的材料涂复,涂复应均匀,不得有气泡。

四、结语

城市的建设发展日新月异,历史建筑代表着一座城市的文化沉淀和时代缩影,因此历史建筑的加固修缮越来越受重视。在遇到此类项目时,应严格按照规范要求和业主需求对历史建筑进行检测鉴定,然后根据鉴定报告选择合适的加固方案,方能恢复其原有风采并满足新时代的功能需求。

参考文献

(1)中华人民共和国住房和城乡建设部. JGJ 116-2009建筑抗震加固技术规程[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2009

(2)陈炜来.某砖混结构房屋改造前鉴定及加固设计[J].福建建筑,2017

(3)李国胜.建筑结构裂缝及加层加固疑难问题的处理——附实例[M].北京:中国建筑工业出版社,2006

作者:

陈东阁,设计主管,中国建筑第八工程局有限公司设计管理总院,上海市浦东新区新金桥路1599号C1栋4F,201206,15221053102,974851434@qq.com