中铁二院集团有限责任公司 成都 610031

摘要:我国是一个地震发生频率较高的国家,尤其在经历了“5·12”汶川地震和“1·8”门源地震之后,铁路桥梁抗震设计显得十分重要。本文介绍日本铁路工程抗震设计方法、抗震措施以及震后修复技术,为中国铁路桥梁抗震设计和加固的发展提供参考。

关键词:铁路桥梁、抗震设计、减隔震设计、震后修复

Abstract: China is one of higher earthquake frequency countries, especially after experiencing 5·12 Wenchuan and 1.8 Menyuan earthquakes, the seismic design of railway bridges becomes very important. This paper presents the seismic design methods, earthquake resistant measures and post-earthquake rehabilitation for railway engineering in Japan, which provide the references for the seismic design and the development of reinforcement of railway bridges in China.

Key words:railway bridges, seismic design, seismic isolation design, post-earthquake rehabilitation

日本高速铁路自1964年东海道新干线开通以来,运输能力不断提升,以东海道新干线为例,旅客发送量从开始的日均6万人上升到目前的日均50多万人;路网规模稳步加大,营业里程从最早的515km延伸到3051km。新干线成为日本社会经济生活强有力的支柱和保障,在开通运营后的60多年间一直保持着高速铁路乘客零伤亡的纪录,这对于一个首创高速铁道技术体系并正对其不断发展完善的国家、一个以地震自然灾害频发而著称的国度,是难能可贵的。

以京津城际铁路2008年8月1日开通为标志,我国掀开高速铁路运营的新篇章。高速运营条件下,如何确保行车安全是摆在我们面临的新课题,特别是在经历了5·12汶川大地震和1·8门源地震之后,愈发令人深思。实践证明,借鉴国外的先进技术和成熟经验并在此基础上结合国情自主创新是一条可行的发展途径。本文将系统地介绍新干线在经历了1995年兵库县南部大地震、2004年新泻县中越地震后所采取的抗震设计方法,最后提出合理的建议。

1.日本铁路桥梁震害

日本列岛位于太平洋板块、欧亚大陆板块、北美洲板块和菲律宾海板块交界处,是众所周知的多地震国家。日本的地震就其成因可分为2类:海沟型地震和内陆直下型地震。海沟型地震发生在列岛周边的板块交界处,是日本地震的主要形式。而对日本铁路的抗震设计影响最大的却是最近发生的2次内陆直下型地震:兵库县南部大地震和新泻县中越地震。

兵库县南部大地震震级为M7.3级,地震导致6434人死亡,43792人受伤。新干线列车由于尚未开始运行而免于受难,由于山阳新干线的高架桥等结构物的抗震设计标准远低于地震破坏强度,大量桥梁墩柱剪切破坏、梁体脱落(见图1)。山阳新干线因灾后重建停运81天,灾区铁路重建费用超过2500亿日元。

新泻县中越地震震级为M6.8级,该地震导致40人死亡,4500人受伤。地震发生时上越新干线列车驶出隧道后减速进站正以200km/h的速度运行,地震预警系统正常工作并实施紧急制动,列车运行1.6km后四节车厢在高架桥上脱轨(见图2),脱轨地点距震中约9.8km。所幸脱轨后首车转向架被钢轨阻挡,虽轨道受损但不致掉落桥梁而造成人员伤亡。值得一提的是,上越新干线桥梁结构在兵库县南部大地震后已按新的抗震设防标准采取补强措施而破坏甚微。新干线的首次脱轨虽然极大地冲击了日本高速铁路多年以来的“安全神话”,但高烈度地震仍难以使新干线倾覆反证了新干线技术体系的安全性。

新泻县中越地震震级为M6.8级,该地震导致40人死亡,4500人受伤。地震发生时上越新干线列车驶出隧道后减速进站正以200km/h的速度运行,地震预警系统正常工作并实施紧急制动,列车运行1.6km后四节车厢在高架桥上脱轨(见图2),脱轨地点距震中约9.8km。所幸脱轨后首车转向架被钢轨阻挡,虽轨道受损但不致掉落桥梁而造成人员伤亡。值得一提的是,上越新干线桥梁结构在兵库县南部大地震后已按新的抗震设防标准采取补强措施而破坏甚微。新干线的首次脱轨虽然极大地冲击了日本高速铁路多年以来的“安全神话”,但高烈度地震仍难以使新干线倾覆反证了新干线技术体系的安全性。

图1 山阳新干线高架桥的破坏状况 图2上越新干线列车脱轨

2.日本铁路桥梁抗震设计

2.1 抗震设防目标

根据铁路桥梁抗震设计的安全性、使用性和可修复性,设定了3个级别性能目标。其中,安全性是指不会因地震导致上部构造掉落而造成人员伤亡;使用性是指地震后的桥梁依然维持了其原来的通行功能;可修复性是指能修复因地震产生的损伤。

抗震性能I:地震后不需修补就能保持功能,而且不发生过大的变形。

抗震性能II:地震后需要修补,但能尽快恢复功能。

抗震性能III:地震后构筑物不发生整体破坏。

日本的铁路构筑物抗震设防目标如下表1所示。

表1 日本的铁路构筑物抗震设防目标

地震动水准 | L1地震动 | L2地震动 | |

构筑物 | 所有构筑物 | 重要构筑物 | 其他构筑物 |

抗震设防目标 | 达到抗震性能I | 达到抗震性能II | 达到抗震性能III |

注:1)L1地震为构筑物的设计使用期间发生概率为数回的地震;

2)L2地震为构筑物的设计使用期间发生概率低而非常强的地震;

3)重要构筑物包含新干线铁道、大都市客运铁道构筑物以及隧道等。

2.2 抗震设计方法

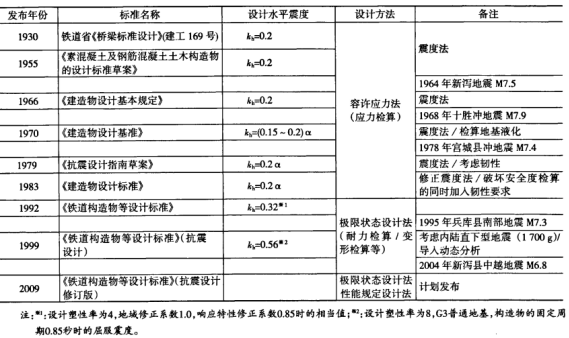

日本铁道构造物的抗震设计从20世纪30年代开始实施,在兵库县南部大地震之前主要采用震度法(地震荷载是用构造物的重量乘以设计水平震度系数来求得惯性力,和其它荷载作用一起进行构造物的稳定和构件的应力检算)。构造物的设计方法由最初的容许应力法,1992年正式过渡到极限状态法,近年来又在此基础上逐步引入了性能设计的理念。从表2中可以看出,每次大地震后,抗震标准都作了相应的调整。

现行的抗震设计标准是1999年首次单独发行的正式标准,在总结兵库县南部大地震中铁道构造物大量损毁教训的基础上,大幅提高了构造物抗震性能,其特点如下:

(1)考虑了发生概率很小但很强烈的内陆直下型地震的影响;(2)构造物即使遭受强度类似兵库县南部大地震的破坏也不致损毁;(3)对于新干线等重要程度很高的构造物,设计要求不仅不能损毁,而且应能迅速恢复其使用功能。

表2自1930年以来日本铁路抗震设计标准的变化统计

2.3 抗震措施

1、新设计桥梁

为避免重蹈覆辙,日本铁路充分吸取这两次地震宝贵的经验,积极改进和采取了多项有效的新干线地震对策。主要分为桥隧等铁道构造物的抗震设计、地震预警监控系统和新干线脱轨防护措施三大类。

(1)构造物的抗震设计:为了使构造物即使遭遇大地震,也能保持所要求的功能而采取的设计对策(含既有结构物为达到更高的抗震水平所采取的加强措施)。

(2)地震预警监控系统:是为了将列车运行时的地震灾害降低到最小程度,在地震发生后让列车尽快减速、停止运行的防灾系统。

(3)新干线脱轨防护措施:主要是为了使脱轨事故本身不易发生或是脱轨发生后防止灾害扩大而从轨道或车辆方面所采取的综合手段。

日本抗震规范中规定了防止上部构造掉落的对策,即设置桥梁掉落防止系统。桥梁掉落防止系统指伴随着地震造成的构造部件和地基的破坏,上部和下部构造间产生较大的相对变位时,为了防止上部构造掉落而设计的构造系统,包含梁部搭接长度、桥梁掉落防止构造以及变位限制构造,可根据桥梁的构造形式和支承的类型选择必要的构造。

2、既有桥梁补强

1995年兵库县南部大地震后,对于在现行抗震设计标准实施之前已经施工完毕而又不具备新抗震性能要求的结构物,当时的日本运输省要求全国新干线在3年之内对相关构造物采取补强措施,从而使所有新干线的线下结构物都能满足新的抗震标准的要求。为此,各铁路公司在对地震受灾调研和抗震检算的基础上,反省铁路高架桥的剪切破坏先于弯曲破坏发生的不合理设计,相继研发了多种工法对桥梁墩柱等剪切强度不达标的构件实施补强。图3所示的是西日本铁路公司在山阳新干线高架桥采用的APAT工法(预制高强混凝土块和高强钢绞线)。

图3 西日本铁路公司采用的高架桥支柱补强工法

2.4 震后修复

1、上部结构:环氧树脂裂缝填充、截面修复、表面填充、粘合碳纤维片、更换支座、安装桥梁支座限位器或者减隔震装置。

2、下部结构:环氧树脂裂缝填充、截面修复、粘合碳纤维片、钢板或者混凝土包裹桥墩。对桥梁墩柱等剪切强度不达标的构件实施补强,采用APAT工法(预制高强混凝土块+高强钢绞线包裹原墩身)。

3.建议

1、参照国外先进技术并结合我国最新研究成果,建立国内铁路地震预警监控系统,在地震发生后让列车尽快减速、停止运行,将列车运行时的地震灾害降低到最小。

2、研发具有脱轨防护措施的轨道和车辆,使地震发生时脱轨事故本身不易发生或是脱轨发生后防止灾害扩大。

3、建立震后铁路桥梁损伤评估标准,修订铁路桥梁加固修复相关规范。最新的铁路工程相关的加固标准的制定时间是1999年,距今已20余年,近年来在工民建、公路市政工程中涌现了大量的新技术、新材料可用于震后加固工程,是否适用于铁路桥梁的加固工作,缺乏针对性的研究工作。

4、进一步开展近断层地震频发区铁路桥梁地震行车安全性研究。由于该项研究目前国内外开展较少,采用的评判标准和方法有待进一步研究、验证。

参考文献:

[1] 日本铁道技术综合研究所.铁道构造物等设计标准·同解说:耐震设计[M].东京:丸善株式会社,1999.

1 /5