中国中元国际工程有限公司

【摘要】本文主要对广东新高规基于设防地震的结构抗震设计方法进行研究,对比了其与国标高规针对地震内力分析计算的差异,并通过工程实例探讨了两本规范算得的结构构件配筋差异及原因。

【关键词】广东高规;抗震设计;高层建筑

引言

目前我国现行的关于结构抗震设计的国家标准有《建筑抗震设计规范》GB50011-2010[1]和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010[2](以下简称“国标高规”)。两者抗震设计方法相同,均以设防地震作为设防目标,却以多遇地震作用计算结构构件的效应,又人为设置了多种放大系数,算得的构件内力已不真实,难以让设计人员对结构主体和关键构件的安全度有直观的把握。2021年6月实施的广东省地方标准《高层建筑混凝土结构技术规程》GBJ/T 15-92-2021[3](以下简称“广东高规”)开创性的采用了新的抗震设计方法,即采用设防地震进行结构构件的效应计算和抗震承载力设计,以可计算验证的方式保证“中震可修”目标的实现。

本文以实际工程项目为依托,对比了分别按照广东高规和国标高规抗震设计方法计算得到的地震内力、配筋等结果的差异。

某公共建筑项目位于广东省梅州市,建筑平面整体呈矩形,尺寸为103.3m×65.4m。地上9层,地下2层,房屋高度41.4m,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,地震设计分组第一组,Ⅱ类场地,特征周期值0.35s,采用钢筋混凝土框架剪力墙结构体系,结构嵌固端为地下室顶板。仅有楼板开大洞和局部跃层柱两项不规则,不属于超限高层建筑。

为便于对比两种抗震设计方法的差异,设置以下4个计算模型,其中第1个为按照国标高规进行设计的模型,第4个为最终按照广东高规设计的模型。按照广东高规设计时,由于工程位于7度设防区,设定的性能目标等级为C级,结构应满足性能水准3的要求;根据广东高规3.9.5条文说明及4.3.20、5.2.2条的规定,计算时阻尼比增加0.01,连梁刚度折减系数取0.3,周期折减系数取1.0,地震时中梁刚度放大系数取1.5,均只考虑梁端刚域,不考虑柱端刚域。模型具体参数如下表所示。

表1 计算模型参数

执行规范 | αmax | 连梁折减系数 | 周期折减系数 | 阻尼比 | 中梁刚度放大系数 | 备注 | |

1 | 国标高规 | 0.08 | 0.7 | 0.8 | 0.05 | 2.0 | 小震弹性 |

2 | 国标高规 | 0.23 | 0.7 | 0.8 | 0.05 | 2.0 | 中震弹性 |

3 | 广东高规 | 0.23 | 0.7 | 0.8 | 0.05 | 2.0 | 对比模型 |

4 | 广东高规 | 0.23 | 0.3 | 1.0 | 0.06 | 1.5 | 最终模型 |

为直观的体现模型刚度的变化及地震作用的大小,给出模型第一振型的周期值及对应的地震影响系数。

表2 计算结果

执行规范 | 自振周期 T1 | 地震影响系数 α1 | 备注 | |

1 | 国标高规 | 1.2090 | 0.03205 | 小震弹性 |

2 | 国标高规 | 1.2090 | 0.09214 | 中震弹性 |

3 | 广东高规 | 1.1900 | 0.08456 | 对比模型 |

4 | 广东高规 | 1.3161 | 0.05761 | 最终模型 |

结合表1和表2可知,当不修改前处理参数,仅将执行规范调整为广东高规时,模型自振周期发生变化,造成此结果的原因是,相比国标高规,广东高规规定的梁端刚域较大,结构刚度更大,因此自振周期较小;广东高规算得的地震影响系数α1反而更小,是因为两本规范关于地震影响系数的计算公式不同,国标规范反应谱曲线下降段的计算公式为:

![]() (1)

(1)

广东高规反应谱对应区段的计算公式为:

![]() (2)

(2)

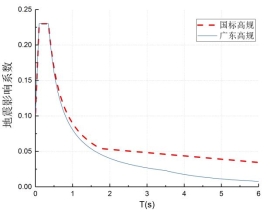

由两者计算公式可以看出,由于γ<1,且当阻尼比为0.05时,γ=0.9,η2=η,故广东高规反应谱曲线下降更快。为更直观的查看反应谱的区别,将本项目所在的7度Ⅱ类场地第一组的广东高规反应谱,与国标高规相对应的中震反应谱绘制在一张表内,两者对比关系如下图所示。

图1 反应谱对比图

可以看出广东高规设计反应谱曲线下降更快,故虽然模型3的自振周期略小,但最终广东高规计算的得到的地震影响系数反而更小,相差了将近10%。需要指出的是,上图所示对比关系仅针对Ⅱ类场地第一组,广东高规中水平地震影响系数最大值αmax考虑场地类别的影响(两本规范αmax不一定相同),且增大了第二组第三组的场地特征值Tg。

最终模型通过一系列的前处理参数,使模型自振周期拉长,地震影响系数明显减小,但依然接近国标高规的两倍。广东高规通过荷载组合的调整,将地震内力进一步打折,最终使计算结果同国标规范大体相当。国标高规5.6.3条规定,地震作用基本组合的效应设计值按下式确定:

![]() (1)

(1)

广东高规3.9.5条规定,第3性能水准的结构在设防烈度地震作用下,结构构件的效应组合值由下式确定:

![]() (2)

(2)

η—构件重要性系数,一般竖向构件取1.0,水平耗能构件可取0.5~0.7,本项目取0.7;c—地震力折减系数,第3性能水准中震取

0.85。

通过地震影响系数α1的数值大体反应地震组合的大小,可以得到:国标高规水平地震组合系数为1.3,即1.3×0.03205=0.04167;广东高规中框架梁的地震组合值为0.7×0.85×0.05761=0.3428,框架柱为1.0×0.85×0.05761=0.04897。可以看出,两本规范得到的地震效应组合值大体相当,且广东高规的“强柱弱梁”直接从构件的地震效应体现。

最后查看模型计算的配筋,同国标高规相比,按照广东高规计算得到的框架梁和连梁的配筋均明显减小,大体可以少配一根25直径的主筋。广东高规算得的底部剪力墙边缘构件的配筋更大,其他竖向构件的配筋多为构造控制,采用广东高规设计时,框架部分的抗震构造等级由二级变为了一级,框架柱的配筋增大。综上,分别按照两本规范设计得到的全楼钢筋用量相差不大。

由上述模型对比计算可知,广东高规虽然采用中震进行计算,但是通过一系列参数的调整(阻尼比、周期折减系数等),最终通过计算公式得到的地震单工况内力与国标规范小震计算结果相差不多,广东高规计算的框架梁和连梁等耗能构件地震工况内力更小。需要指出的是,本文仅研究了两本规范关于地震效应计算方法的区别,最终计算配筋还要组合竖向荷载,且两者针对构件抗力的计算也有差异,如“强剪弱弯”理念的体现:国标规范通过梁柱端部剪力放大系数,将截面受剪验算公式的效应项增大,而广东高规通过抗力项中承载力利用系数的不同来实现强剪弱弯。最终从本项目计算模型的配筋结果来看,相比国标规范,按照广东高规计算得到的水平耗能构件的配筋较小,竖向构件配筋大,全楼整体的钢筋用量相差不大。

【参考文献】

【1】GB50011-2010 建筑抗震设计规范(2016版)[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2016.

【2】JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2010.

【3】GBJ/T15-92-2021 高层建筑混凝土结构技术规程[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2021.