中铁六局太原铁路建设有限公司 山西省太原市 030013

论文摘要

随着城市建设的发展,越来越多的大孔径框构涵、圆管涵需下穿既有铁路,顶进施工时需提前对营业线进行线路加固。常用的线路加固方法有纵横抬梁、D型便梁及扣轨等,受施工地点周边环境、既有线设备的影响,特殊困难地段无法采用单一的线路加固体系。本文结合京广线霞凝站南咽喉特殊困难地段的框构涵顶进施工,对营业线架空线路采用Ⅰ45纵挑横抬梁(幅跨)+D24m便梁(主跨)+Ⅰ45纵挑横抬梁(幅跨)的组合加固体系进行了研究,阐述了工程总体施工方案及施工工艺,特别对营业线加固体系的关键施工技术进行了重点论述,并对岔区特殊部位的加固进行了技术分析总结。对类似工况下顶涵、顶管施工有一定的指导意义。

关键词:既有设备;调查及防护;线路加固;特殊措施

目 录

霞凝货场排洪渠工程位于京广线霞凝站南咽喉K1549+975.6处,孔径为3-4.0×3.0m+1-3.0×3.0m,涵长36m,交角90°,设计洪水频率1/100。下穿5股道全部为电气化铁路,由西向东依次为牵出线、捞霞联络线、京广上行线、京广下行线、石长联络线(未开通),其中京广上行线、京广下行线为国铁Ⅰ级正线,属于繁忙干线,每日开行列车145对,平均5分钟1趟。框构主体为C40钢筋砼结构,总宽17.2m,底板、顶板厚均为0.5m,边墙厚0.5m,中隔墙厚0.35m;框构底板底至轨面高度为6.15m,顶板顶至轨面高度2.15m,底板下设置0.5m厚砼垫层。(见图一)

图一 平面示意图

图一 平面示意图

综合考虑各方因素,顶进框架涵在线路右侧预制,施工范围既有设备与框构边缘位置关系详见表一。

序号 | 影响物/障碍物 | 与框构边缘距离 | 备注 |

1 | 1组道岔进入加固区8m | | 大里程端(广州方向)捞霞联络线 |

2 | 岔区2组矮柱信号机 | 3.5m | 大里程端(广州方向) |

3 | 1组电气化软横跨钢立(N173、N174)及拉线杆 | 3.1m | 小里程端(北京方向),钢立柱杆距支撑桩外侧0.5m |

4 | 1柱高柱信号机 | 1.5m | 框构右侧,牵出线外侧 |

5 | 1处电务箱盒 | 0m | 框构位置,牵出线与捞霞联络线间 |

6 | 1趟污水管 | 9.0m | 框构右侧 |

7 | 1趟天然气管道 | 15.0m | 框构预制位置 |

8 | 1条贯通线 | 9.0m | 框构右侧 |

9 | 路肩通信、信号电缆 | 3.5m | 框构两侧各一趟 |

顶进涵施工分四个阶段。第一阶段,预制框构,人工挖孔防护桩、支撑桩、支墩施工。施工时间30天;第二阶段,线路加固。封锁要点18次,施工时间45天;第三阶段,线路慢行,挖土顶进,施工时间8天;第四阶段,封锁要点18次,拆除加固设备、恢复线路,施工时间45天。

顶进框构涵线路加固施工总体采用Ⅰ45纵挑横抬梁(幅跨)+D24m型便梁(主跨)+Ⅰ45纵挑横抬梁(幅跨)组合加固体系。为尽量避免进出材料对线路的交叉干扰,减小跨线次数,充分利用广铁集团集中修计划,分阶段、划区域、按步骤组织施工。以京广上下行线间中心为界,京广上行线、捞霞联络及牵出线线路加固材料、设备,利用路基右侧修建的施工平台进出;京广下行线、石长联络线的加固材料、设备,利用未开通的石长联络线做为进出通道。框构顶进时需加固5股道,每股道加固长度35m。其中中跨采用D24m钢便梁架空线路,加固长度24.5m;小里程、大里程幅跨均采用Ⅰ45纵挑横抬梁架空线路,小里程(北京方向)幅跨加固长度为6m,大里程(广州方向)幅跨加固长度4.5m。所有D便梁和工字钢纵横梁全部采用人工横移、安装,加强对既有设备的防护、监测,保证在施工期间正常使用。

D便梁和工字钢纵横梁受力共同作用在支撑桩上,支撑桩均采用Φ1.8m人工挖孔桩,每股道4根,共计20根;路基防护桩采用Φ1.5m人工挖孔桩,路基两侧各4根,共计8根。利用正线两侧的牵出线和未开通的石长联络线做为移梁平台,由中间股道向两边依次加固,形成新的受力体系。顶进到位后及时回填过渡段,补充道碴。涵背两侧和顶板顶至道床底0.6m以下部分采用级配碎石回填,以上无法夯实区域采用C15素混凝土填充。加固体系拆除顺序与加固时作业顺序相反,由两边向中间进行,先进的后拆,后进的先拆。拆除完毕后阶梯提速恢复正常。

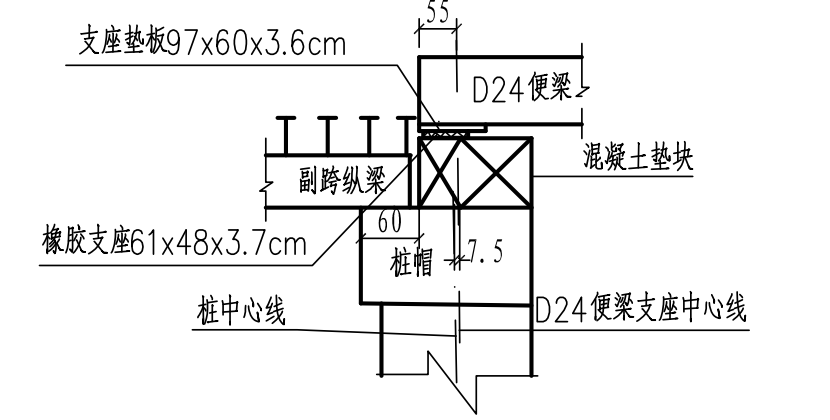

支撑体系主要由支撑桩、混凝土支墩与桩帽组成。D24m便梁全部架立在支撑桩上,两端幅跨一端架在支撑桩上,一端架在混凝土支墩上。D24m便梁与横抬梁截面变化处,通过设置“L”型桩帽进行过渡,保证D型便梁和纵挑横抬梁的轨面高程一致。(见图二)

支撑桩采用直径Φ1.8m人工挖孔桩,桩长14.5m。线间距小于5m时,D型便梁和工字钢纵横梁支撑点共用一根支撑桩;大于5m时,设置两根直径Φ1.5m桩分别支撑,共20根。混凝土支墩做为幅跨支撑点,为C40混凝土,截面尺寸2m×2m×2m,当其与既有设备冲突时可适当调整位置。

主跨D24m便梁高130cm,Ⅰ45a纵挑横抬梁高90cm,高差40cm。为保证D24便梁和工字钢纵横梁轨面标高在同一平面,需在支撑桩顶设置桩帽,桩帽做成高低台,为2m×2m×1.5/1.1m。D型便梁放在低位,工字钢纵横梁放在高位。

电气化软横跨钢立柱杆距支撑桩外侧只有0.5m,极易引起钢立柱倾倒。经与设计沟通,此处支撑桩由Φ1.8m调整为Φ1.5m,同时桩位向线路中心平移0.5m,这样支撑桩距电气化软横跨钢立柱距离就由0.5m增加至1.3m,增加了安全性;另外对软横跨钢立柱基础周围土体进行了注浆固结,采用直径Φ38mm长6m间距25cm的钢花管进行注浆,同时在支撑桩的反方向设置拉线预防倾倒。顶进控制开挖进尺,分层、分段、分孔开挖,当开挖到电气化钢立柱时,在相邻两支撑桩间设置挡土板支挡侧壁土体,预防坍塌,挡土板厚度5cm,宽20cm的木板。

施工时,先挖路基防护桩再挖支撑桩,最后施工砼支墩,均采用人工跳槽开挖,每次开挖0.5m,C30混凝土护壁,钢筋笼在孔内绑扎。挖孔桩施工遇到既有电缆无法改移采用槽钢加固防护。混凝土浇筑采用地泵管从两根轨枕间穿过,在钢轨下方用道碴袋压实,并安装绝缘胶皮防止出现红光带。设置远方防护和现场防护,为了保证施工不间断,在两线间砌筑“U”型防护槽,提前通知作业人员来车避让,减少下道次数,保证作业时间。

1、施工便梁进出通道

因施工场地狭小,无法采用大型吊机进行D型便梁吊装,为减少行车干扰及封锁要点的次数,在路基两侧分别设置便梁拼装平台。右侧在路基边填筑6m宽,30m长的作业平台,放置6片便梁;左侧在未开通的石长联络线上设置平台,将D24m便梁分解成五个单元节,挖掘机吊装至此,拼装成4片。右侧便梁由里向外按照京广上行线、捞霞联络线、牵出线依次横移就位;左侧便梁按照京广下行线、石长联络线顺序横移就位。横移采用搭设横移滑道,大滑车在滑道上滑行。

2、人工横移便梁工艺流程

便梁支墩施工→抽换便梁钢枕→搭设便梁横移平台→滑轨分段安装→封锁点内连接滑轨/便梁横移→拆除滑轨/便梁落梁→便梁精确就位→便梁连接。

3、人工横移D型便梁施工工艺

(1)抽换D型便梁钢枕。根据支撑桩中心线确定D型便梁钢枕横向位置,标注在线路钢轨内侧,钢枕间距为0.66m。抽换钢枕按要求“隔六抽一”,由主梁两端向中心排列抽换,调整混凝土枕间距插入钢枕,用木板或者绝缘块垫在轨底,防止连电,并及时上好扣件。

(2)D型便梁横移时点前准备工作。一是备足起、落梁机具材料。备液压千斤顶(50t,行程70㎝),方木(长80/60×宽20×厚15㎝),硬杂木板(厚1㎝、2㎝、5㎝),支撑圆木、倒链、方木垛、木楔子;备足够的钢轨、鱼尾板、木枕等横移材料。二是找平支撑桩桩帽,安装橡胶支座板,用红油漆在钢轨外侧标出便梁位置,在D型便梁两端加工特制的倒直角顶铁,便于千斤顶起落顶升。三是整平夯实地基,用木枕按“井”字型搭设横移平台,高度与轨面标高基本一致。四是在平台上铺好滑轨,安放大滑车,并用木楔塞紧,防止滑车溜逸。五是将便梁安放到大滑车上,用牛腿、方木、木板、木楔子、倒链进行固牢,防止便梁倾倒。六是点前将线路两侧的滑轨全部铺设好,按横移距离计算好滑道长度。

(3)点内横移D型便梁。给点后,按照横移距离设置2条滑道,滑道距离D便梁梁端1/4位置。利用倒链把D便梁捆绑在大滑车上,临时焊接角钢做为牛腿固定在大滑车上。人工匀速缓慢推动大滑车,将便梁横移到指定位置,并在滑轨前方设置限位装置。横移到位后,在便梁两侧用圆木支顶,拆除滑轨,开始落梁。详见图三。

图三 便梁吊装至大滑车上后加固示意图

(4)D型便梁落梁就位。在D型便梁两端安装倒直角牛腿,离端头4-6m处设置保险枕木垛(见图四),便梁两侧用圆木支顶做为横向支撑保证其稳定。用千斤顶顶起落梁时随时更换不同长度的圆木,确保圆木始终处于有效支撑状态,D型便梁一端开始起落时,另一端始终稳定的落在保险垛上,两端高差不大于20㎝。当D型便梁腰部下落至钢枕面以下时,放慢行程,调整纵横向距离。先利用梁底铺设的短钢管滚动纵向对位,再利用千斤顶缓慢调整横向位置。(见图五)

图四 便梁横移到位加固示意图

图五 落梁支点位置图

4、纵挑横抬梁连接

受既有设备影响,根据顶进框构中心里程,按照1:1安全开挖放坡线确定工字钢纵挑横抬梁加固长度,小里程端(北京方向)加固长度为6m,大里程端(广州方向)加固长度为4.5m。双拼工字钢用高强度Φ24mm“U”吊杆连接成整体做为幅跨纵梁,在纵梁上采用Ⅰ45a工字钢横抬,每根横梁长2.6m,间距0.5m,共13根;工字钢横梁和双拼纵梁用高强度Φ32mm“U”双吊杆连接。3-5-3扣轨在轨枕上,Ⅰ45a纵挑横抬梁在钢轨底,工字钢横梁与扣轨采用Φ24mm“U”吊杆连接。工字钢横梁上垫橡胶绝缘垫片,防止连电发生红光带。详见图六。

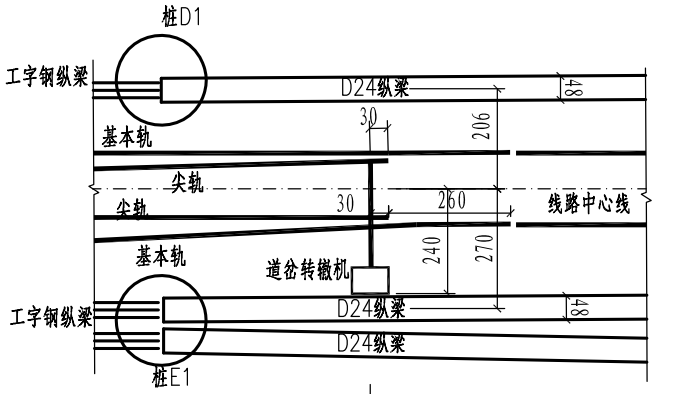

在框构大里程端捞霞联络线上有1组道岔进入加固范围8m,岔区线路加固无法抽换岔枕,且岔枕长度不等,根据现场实测岔枕间距,需要设计D便梁的钢横梁。整组D24m便梁钢枕每根需加长40cm,长度由3.96m增加至4.36m。道岔区线路加固无法抽换岔枕,需要厂家特制。

尖轨部分

在尖轨范围内的便梁钢枕顶面加焊一块工厂定制滑床板,滑床板与尖轨底部间隙控制在2mm之内,既便于尖轨滑动又避免悬空损伤道岔尖轨。详见图七。

道岔转辙机部分

道岔转辙机拉杆位置无法穿钢枕,为避免损伤尖轨和基本轨,需对转辙机前后2根便梁钢枕进行加强。在道岔便梁钢枕(长4.36m)基础上加宽100mm,加厚50mm,厂家定制,尺寸为4360×200×262mm;且在钢枕下方再设置2根3m长短纵梁,通过高强度Φ24mm“U”双吊杆传递到特制钢横梁上。

为了减小D24m便梁在重车运输时产生挠度,减小线路变形,提高加固体系受力效果,在跨中位置增加一排支撑桩,支撑桩上设置5根Ⅰ63工字钢横梁在便梁下穿过,便梁两端做为支撑,中间做为横抬,既提高了线路加固的整体刚度,又增加了主跨的稳定性。顶进施工过程中,通过监控量测主跨D24m便梁横向最大位移5mm,纵向最大位移2mm,线路几何尺寸变化在2mm之内,满足规范要求。开挖顶进时,跨中位置的一排支撑桩从桩顶至底板下20cm部分凿除。

为保证线路稳定,在框构涵开挖影响范围之外,两端各12.5m长的线路采用3-5-3扣轨加固,使路基由柔性过渡到刚性。顶进过程中,每趟列车通过前后都要对线路几何尺寸进行检查,轨距误差+5,-2mm;两股钢轨前后高低、水平误差均控制在2mm之内。在既有N173、N174接触网软横跨杆设置位移观测点,每次出土前后进行观测,及时掌握稳定情况,有变化及时预警。

通过京广铁路霞凝站南咽喉顶进排洪渠施工,可以看出,对既有线的加固方案不能完全局限于采用单一的加固方式,可以多组合完成。因此在确定线路加固方式时,需要详细调查现场、摸清既有设备情况,结合现场条件因地制宜地确定加固方案。同时要加强与铁路设备单位的联系,本着尽量减少对铁路运输的干扰、确保运营安全为原则,进行多方案比选,最终确定安全、经济、可行的施工方案。

对于在无法连续使用D型便梁加固、无法采用大型设备吊装,无法长时间停电封锁要点施工的情况下,采用便于安装、孔跨可调、灵活多变的工字钢纵挑横抬梁+D型便梁组合加固体系,可满足特殊困难地段的顶涵、顶管施工。在营业线上进行物料的运输是确保加固方案实施的关键环节,施工时,应充分考虑现场条件,合理规划进出物料路径,尽量减少跨线倒运次数。顶进过程中要加强对既有设备的监测,对支撑桩、支墩各种受力体系进行检查监测。为提高组合加固体系的整体稳定性,在D24m便梁下增加一道横向抬梁,可有效减小列车通过时的线路变形;在岔区段通过对便梁钢枕的加强,可有效地保护道岔尖轨、转辙机,提高列车通过岔区的稳定性。

参考文献

[1] 铁路桥涵工程施工质量验收标准(TB10415-2003)

[2] 铁路路基工程施工质量验收标准(TB10414-2003)

[3] 铁路轨道工程施工质量验收标准(TB10413-2003)

[4] 铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范(TB10002.4-2005)

作者简介:

李扣宁 男 工程师 2010年毕业于山东交通学院土木工程专业

![]()

1