安徽理工大学 地球与环境学院 安徽淮南 232001

摘 要:针对我国高坝过鱼设施能耗高、建设成本大的问题,设计了一款利用水力运输并且适用于高坝的水力助驱式升降鱼道。在鱼闸的基础上,本文通过升降式浮子、集鱼室和闸门水位差的设计,弥补了目前我国高坝过鱼设施建设费用高昂、耗能大的不足,以期为后续高坝过鱼设施发展提供一定参考。

关键词:鱼道;高坝过鱼;水力助驱

1 研究背景

水利水电工程的建设必不可免地会对鱼类迁徙与河流连通性产生影响[1],对河流生态环境造成破坏。牛冬春等[2]的调查表明,以长江为例,在长江三峡和葛洲坝的运行建成后,仅草鱼、鲢鱼等鱼苗减少量超过10亿多尾。如何协调好水利水电工程建设和生态系统保护之间的关系,正逐渐成为新时代水利工程建设实现可持续发展化的关键问题。作为供给鱼类溯洄过坝的过鱼设施,鱼道因其具有的连接功能,而成为补偿水利工程带来生态环境不利影响的主要途径[3,4]。

鱼道按其结构形式可分为槽式、仿生式、隔板式和特殊结构式[5],特殊结构式鱼道主要有鱼闸、升鱼机和集运鱼系统等几大类型,多用于水头大于10m的高坝过鱼[6],在英国、澳大利亚、俄罗斯均有运用。鱼道为我国主要过鱼设施。但由于地形的影响,大多数水利工程设施修建在深山峡谷中,较大的建设水头不利于鱼道的修建。因此,我国中高水头条件下的过鱼问题仍待解决。

与传统鱼道相比,以升鱼机、鱼闸等为代表的高坝过鱼设施虽有着占地面积小、建设成本低等优点,但存在着过鱼量有限,过鱼效率不佳的缺陷。以鱼闸为例,其工作原理是通过闸门的启闭使鱼闸充放水,达到辅助鱼类上升的目的。由于其有限的容积和循环运行的特征,因此过鱼量有限,未及时出闸会造成鱼类洄游延误和损伤。升鱼机设计原理与电梯类似,以机械设备提拉的方式,辅助鱼类上行。但运行周期过长时,设施内鱼类的过度拥挤,会造成鱼类的损伤[7]。与升鱼机类似,集运鱼系统由升鱼机、运鱼船、索道将鱼类运至上游。为此,本文针对目前高坝过鱼设施的不足之处,设计了一种水力助驱式升降鱼道,以期为高坝鱼道发展提供借鉴。

2 结构设计

为了解决高坝条件的过鱼问题以及提高过鱼效率,本文结合鱼闸和升鱼机的优点,在鱼闸的基础上设计了一个能自动升降、辅助鱼类的浮子,同时设置了一个能有效诱引并集中鱼类的集鱼室,利用水流特性辅助鱼类洄游。

2.1 整体设计

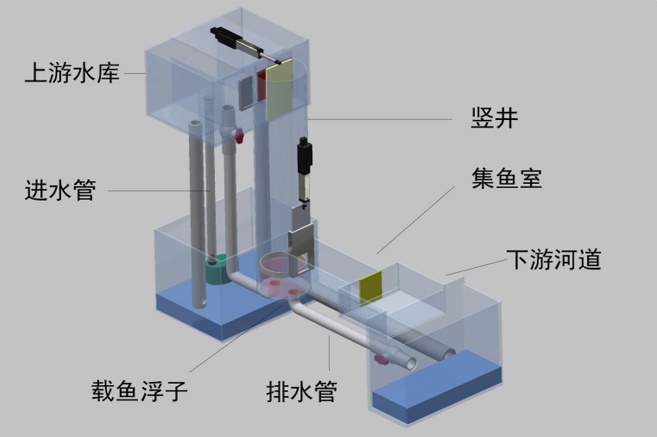

与鱼闸类似,水力助驱式升降鱼道结构主要包括集鱼室、竖井及浮子,整体结构如图1所示。图中两个水箱表示大坝的上游水库和下游河道。

据

据

研究表明鱼道进口与尾水出流不形成竞争流的情况下,距离下泄水流越近,其吸引流越大,进口诱鱼效果越好[8,9,10]。为将鱼类诱引入集鱼室中,达到集鱼目的,在下游河道与集鱼室间设计有一定高度的水位差,在闸门开启时,将会产生水流引诱鱼类进入。同时,利用竖井下部与集鱼室之间的水位差,引导鱼类主动进入竖井中。在竖井内设置有浮子,鱼类落在浮子上。浮子大小经过严密计算,与竖井内壁保持合适间距,在尽量减小与竖井壁内间摩擦力的情况下防止鱼通过浮子和竖井间的缝隙游出。通过向竖井中注水,使浮子带动鱼类上升,完成辅助鱼类上游的目的。通过该水力助驱式竖井鱼道,利用水流自身特性及水力学方法帮助鱼类翻越大坝,极大地减少了过鱼工程的能量损耗。

图1 装置平面设计图 图2 装置结构设计图

2.2 局部设计

2.2.1 竖井

竖井是联通大坝上下游水体和供鱼类通行的桥梁,内设有一个可运输鱼类浮子。竖井下部的闸门与下游河道的机遇是连同,上部闸门连接上游水库的出鱼槽。在闸门结构设计方面,为了便于闸门的开闭,同时考虑到闸门安置问题,集鱼室与下游河道连接的闸门采取左右推拉式,而集鱼室与竖井的闸门则采取提拉式,并设置有闸门室。竖井充水时,浮子随着水位上升,协助鱼类通行。考虑装置的过鱼效果,在竖井下部设置进、出水口,以保证浮子运输鱼类时的连贯性和稳定性。在鱼类通过浮子到达上游时,为防止未及时出闸造成的鱼类洄游延误及损伤,在上部设置有赶鱼装置,趋使鱼类进入上游水库。

2.2.2 集鱼室

在竖井与下游河道之间设置有一个可将鱼类汇集的集鱼室。通过利用闸门内外的水位差形成诱鱼和辅助鱼类通过的动水环境,使鱼进入并在集鱼室内聚集,以保证过鱼数量。

2.2.3 水路系统

为保证整个装置的水流循环,在竖井下部设置有进、出水管,分别以闸门控制。竖井下部的进水管与上游水库的出鱼槽连通,排水管与下游河道连通。在进行鱼类输送时,只需打开进水阀门将上管与上游水库的阀门充水入井,就可将浮子升高带动鱼类上行,不必另外安装扬水设备。鱼类离开竖井后,水流通过排水管道流入下游河道中,通过控制闸门的启闭,完成水流的循环。

3 工作流程

水

水

力助驱式升降鱼道工作的循环周期主要有诱鱼、充水上升、鱼类引出和排空4个阶段。第一个阶段诱鱼时,模拟下游河道的水箱中水位高于集鱼室中水位,闸门打开后,由于闸门内外的水位差,此时将会产生从闸外到闸内的水流,即产生动水环境,从而达到诱鱼和辅助鱼类通过的效果,诱导鱼类进入集鱼室,如图2所示。当鱼进入集鱼室后此时集鱼室水位高于竖井内水位,打开竖井下部闸门后,将产生水流辅助和引导鱼类进入竖井内部并落在浮子上,从而进入下一阶段。鱼类进入浮子后,打开竖井的进水阀门,向竖井内充水,鱼类随浮子在浮力作用下由水位的上升而升高,如图3所示。当浮子上升至竖井上部闸门高度时,关闭进水阀门,打开上游闸门,利用竖井上部赶鱼装置,趋使鱼类离开竖井,进入上游出鱼槽内,如图4所示。最后关闭上游水库闸门,打开排水阀门,将竖井内水排空,如图5所示,即为一个循环周期。

图3 诱鱼阶段流程图 图4 充水上升阶段流程图

图3 诱鱼阶段流程图 图4 充水上升阶段流程图

图5 鱼类引出阶段流程 图6 排空阶段流程

4 实验情况

本次实验共放置有8条实验用鱼。在第一个阶段诱鱼时,打开闸门后产生的水流将会带动鱼类进入集鱼室。此时,共有7条鱼类顺利进入集鱼室,有1条鱼类滞留下游河道处。推测的原因是由于闸门打开后瞬时水流运动的不持续性,无法连续地产生诱导鱼类通过的水流动力,因此导致无法诱导鱼类完全通过。与诱鱼阶段类似,在充水上升阶段时由于闸门启闭产生运动水流的不持续性,导致有2条鱼类滞留集鱼室,其余5条顺利进入竖井内。此后向竖井内充水,鱼类在浮子的作用下随水位上升而升高,到达上游闸门处。利用竖井上部的赶鱼装置,可驱使鱼类离开竖井,此时剩余5条鱼类全部顺利进入上游出鱼槽。

通过实验可以看出,参与实验鱼类共8条,其中5条顺利进入上游目的地点处,有3条分别滞留于集鱼室与出鱼槽中,通过率约为62.5%,整体过鱼情况良好。但由于闸门处运动水流产生的设计问题,无法持续地引导鱼类,因此无法完全保障鱼类完全进入。此外上部赶鱼装置虽有驱使鱼类的作用,但因为与竖井形状的差异,装置与井壁存有部分孔隙,贴近井壁部分的鱼类无法进行驱赶,仍待后续的改进。

5 结束语

本文针对现有高坝过鱼设施过鱼效果较低、诱鱼效果不佳、能量耗费高的问题,设计了一款利用水流特性辅助鱼类上升的水力助驱式升降鱼道。为实现高坝过鱼的目标,该鱼道设计有一个能够随竖井水位上升而向上运动的浮子,利用水位上升时浮子带动鱼类向上运移。同时,采用水力进行提拉的方式,极大地减少了能源消耗在生态优先、绿色发展的时代背景下,可以为高坝过鱼工程的绿色化发展提供一定参考。

参考文献

祁昌军,曹晓红,温静雅,陈凯麒,赵微微.我国鱼道建设的实践与问题研究[J].环境保护,2017,45(06):47-51.DOI:10.14026/j.cnki.0253-9705.2017.06.011.

牛冬春. 奋斗水库鱼道的设计及研究[D].哈尔滨工程大学,2016.

杨宇, 严忠民, 陈金生. 鱼道的生态廊道功能研究. 水利渔业, 2006,26(3)

Christos Katopodisa,John G,Williamsb,1 .The development of fish passage research in a historical context .Ecological Engineering,2011

SL 609—2013 水利水电工程鱼道设计导则[S].

Clay C H. 1995. Design of fishways and other fish facilities[M]. Louisiana: Lewis Publishers.

Bunt CM. 2001. Fishway entrance modifications enhance fish attraction. Fisheries Management and Ecology,8: 95-105.

史斌,王斌,徐岗,等. 2011. 浙江楠溪江拦河闸鱼道进口布置优化研究.人民长江,42( 1) : 69-71,89. [Shi B,Wang B,Xu G,et al. 2011.Research on optimization of fishway entrance of sluice on Nanxi River in Zhejiang Province.Yangtze River,42( 1) : 69-71,89.]

谭红林,谭均军,石小涛,李振,柯森繁,刘志雄.鱼道进口诱鱼技术研究进展[J].生态学杂志,2021,40(04):1198-1209.DOI:10.13292/j.1000-4890.202104.029.

Andersson AG,Lindberg DE,Lindmark EM,et al. 2012. A study of the location of the entrance of a fishway in a regulated river with CFD and ADCP. Inventi Impact Modeling and Simulation,12: 1-12.

作者简介:黎嵘岚:2001年10月,重庆市石柱县人,安徽理工大学在读,水文与水资源方向