胜利油田临盘采油厂, 山东省 德州市 251507

摘要:盘40块馆三7水平井经过多年开发,由于底水锥进、出砂、等原因导致采油速度与采出程度均较低,油藏潜力远远没有发挥出来。本项目在强化基础地质研究的基础上,利用建数模技术对储层进行精细刻画,对剩余油分布规律进行定量研究,并完成水锥半径及水锥高度的精细描述,因水平井能有效减缓底水锥进,因此选择利用水平井来挖掘馆三7剩余油,并以效益开发为中心制定了一系列调整对策,实现底水油藏高效开发,达到提高单元采收率的目的。

关键词:基础地质;底水油藏;水驱油规律;调整对策;水平井

1 项目背景

1.1 研究区概况

盘40断块位于临盘油田西南部,惠民凹陷中央隆起带临邑大断层上升盘。馆三7储层为一套辫状河正韵律沉积,储层厚度13-30m,平均孔隙度 31.6%,平均渗透率 1176×10-3μm2,属于高孔高渗储层。油藏埋深1328-1356m,含油面积4.1km2,有效厚度7m, 地质储量478×104t,为带气顶的边底水常规稠油油藏。随着开发的深入,由于底部渗透率高,边底水沿底部的高渗透层突进快,发生底水锥进现象,形成次生底水油藏。

1.2 开发中存在的问题及潜力分析

1、平面注采井网不完善,储量控制程度低

(1)井网密度小:单元目前平均实际井网密度12.2口/km2,按2500元/t(约50美元/桶)计算,合理井网密度24口/km2,单井控制储量9.56×104t。

(2)停井多:单元由于出砂、套破等原因陆续停井12口,造成井网二次不完善。

(3)构造腰部储量控制程度低,累产主要集中在构造高部位。

2、纵向动用不均衡

研究区3号韵律段动用程度高,达28.7%,其次是2号韵律段,采出程度11.9%, 1号韵律段动用程度低,采出程度仅2%。

3、油藏埋深浅,地层胶结疏松,出砂严重

2012年以来对该块水平井开展提液试验,陆续提液10井次,其中5口井因出砂、筛管破损导致关井。

3 水驱油规律及调整对策研究

3.1 强化基础地质研究,夯实厚层底水油藏潜力挖潜基础

馆三7储层为辫状河正韵律沉积,厚度一般13-30m,根据沉积的旋回性、韵律性和电性的组合特征,将馆三7储层划分为1、2、3三个韵律段。在精细油藏描述的基础上,利用建数模技术综合动态验证,对剩余油分布进行精细研究。经数值模拟我们发现各井区纵向均存在明显的底水锥进现象,底部层位水淹程度较高,上部层位生产井间含油饱和度变化不大,动用程度低。平面剩余油主要分布在构造高部位和井间滞留区,其中1号韵律段剩余油富集。纵向剩余油主要分布在井间的倒锥形地带,油层下部水锥半径大约100-140m,中部大约70-80m,上部约20-30m。

图3.1-1P40-46CP1-P40-25连井切面剩余油剖面分布特征

3.2 优化方案设计,寻找底水油藏最佳调整对策

在搞清剩余油分布的基础上,针对单元中存在的问题,以效益为中心,提出以下调整对策:

1、优化井身轨迹提高单井产能

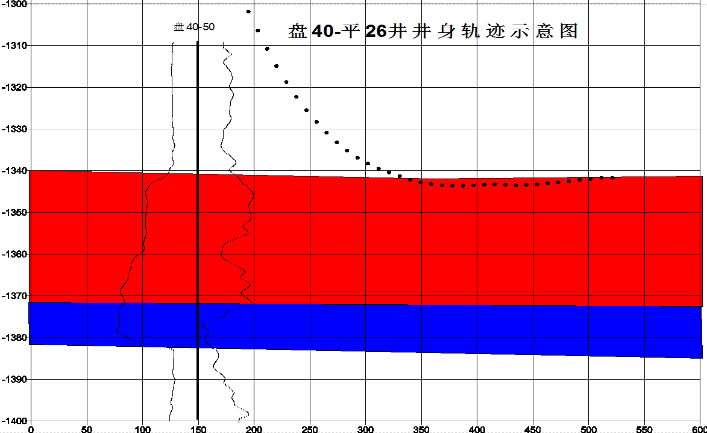

通过数值模拟对水平井平面位置、垂向位置、水平段长度进行优化,在水平段钻进过程中技术人员上井进行现场监控,适时进行井身轨迹微调。经过设计与跟踪优化,水平井实钻与设计基本相符。例如盘40-平26井水平段距油顶距离基本保持在1-2m,且投产后初增日油16t/d。

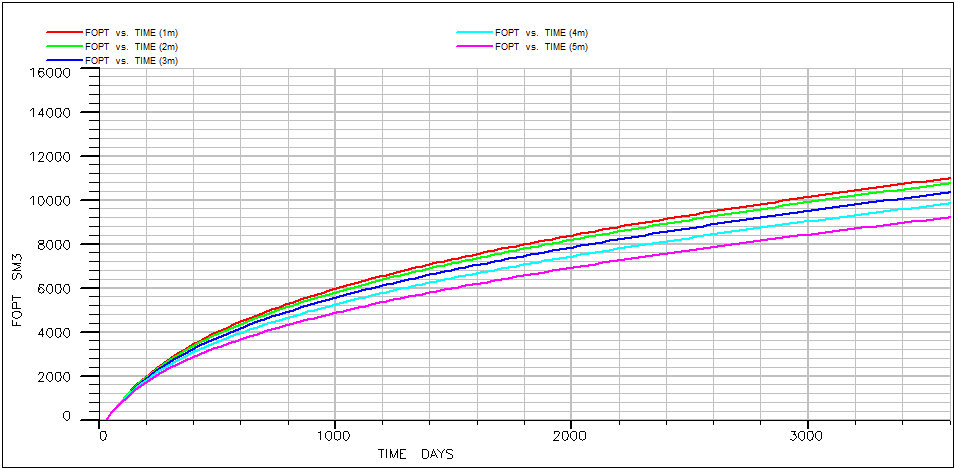

图3.2-1水平段距顶距离与累油关系曲线图 3.2-2盘40-平26井实钻轨迹示意图

2、创新应用多重目标井,提高油层钻遇率

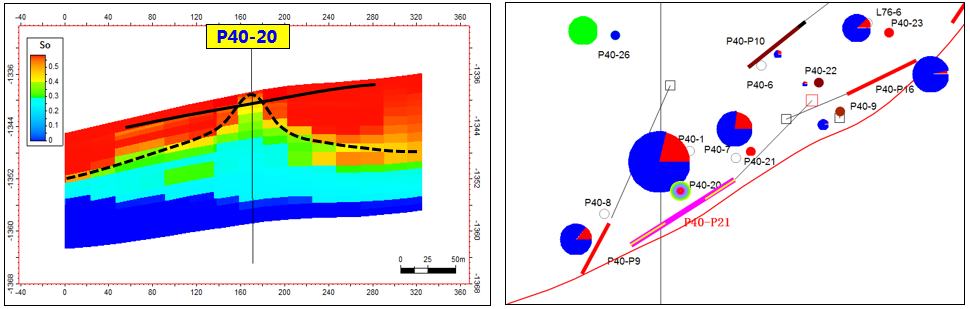

盘40-20井是盘40块累产最高的一口井,累油4.5×104t,累液21×104m3,数值模拟水锥半径70m,两边均存在井间剩余油,我们部署跨锥水平井盘40-平21井,兼顾水锥两侧剩余油,目前该井已完钻,钻遇油层320m,水平段中部电测显示轻微水淹,与技术人员预测一致,设计跨过水锥,实施套管加筛管完井,两段分投,实现一井多用,提升了开发效益。投产后初增日油15t/d,累油5949t。

图3.2-3 盘40-20井水锥示意图 图3.2-4 盘40-20井区累产饼状图

3、有效利用隔夹层,挖掘构腰部剩余油

在构造低部位隔夹层分布区部署盘40-平29、盘40-平30与盘40-平33井来挖潜低部位剩余油,有效抑制了底水锥进的速度。

例如中盘40-平33井距离油水边界仅400m,目的是挖潜1号韵律段剩余油,且部署在有0.7m泥质隔夹层分布区域,这样能更加有效的抑制底水锥进速度。投产后初期新增日油18t/d,已累油8867t,且含水上升缓慢。

4、强化工艺与地质一体化研究,攻克出砂问题

为了改善出砂问题,经地质与工艺研究讨论引入了三种新的完井方式:复合绕丝筛管、长效不堵塞滤砂管、等离子割缝管,并增加了管外充填防砂工艺,同时将不同类型进行合理分配部署,方便日后对比分析,目前已取得初步成功,长期效果有待进一步观察验证。

3.3 调整效果

通过优化部署,在构造高部位及井间剩余油富集区部署了18口水平井,来完善注采井网,提高储量控制程度。投产效果非常好,单元日液日油明显上升,含水明显下降,单元初增日油165.5t/d,平均单井初增11t/d,其中5口超过15t/d,目前已累计增油5.8*104t ,新增产能2.1×104t,新增可采储量25×104t。

4认识与体会

1、建、数模技术是对油藏重新再认识的过程,借助“建模数模一体化”这一现代化研究手段,有助于认识剩余油分布情况,为油藏的高效开发和精细管理提供依据。

2、对于底水油藏,最佳开发方式是水平井开发,精细地质研究是基础,优化轨迹是重点,改进完井工艺是保证,只有步步达优,才能实现油藏高效开发。

3、为提高采收率,必须强化地质与工艺一体化实施,这是实现油藏高效开发的重要保证。

参考文献:

[1]范子菲.气顶底水油藏水平井锥进的油藏工程研究,《大庆石油地质与开发》.1995,14(3):38-43

[2]王振彪.水平井地质优化设计,《石油勘探与开发》.2002,29(6):78-80

[3]万仁溥,王鸿勋.水平井开采技术[M].北京:石油工业出版社,1995

2