1.云南省保山市气象局 云南保山 678000 2.云南省德钦县气象局 云南德钦 674500 3.云南省昌宁县气象局 云南昌宁 678100

摘要:本论文通过连续4a实验研究重点探讨了O3对根际微生物量氮的积累效应。结果显示,对照组土壤微生物量氮随着小麦生长过程有先升高后降低的时序特征,且实验四年,变化相同,在臭氧熏气下,土壤微生物量氮也有同样的变化趋势,但是臭氧浓度的升高抑制了土壤微生物量氮含量,并且臭氧浓度越高抑制作用越强,在第一年,T2处理组的抑制率明显高于T1处理组,随着浓度的上升,抑制率从0.4%上升到了1%。在长时间臭氧胁迫下,臭氧对土壤微生物量氮的抑制作用随臭氧作用时间的增长而增强,T2浓度实验下,第四年与第一年抽穗期微生物量氮差最大。

关键词:小麦;微生物量氮;抑制率

1 材料与方法

本实验开始于2009年,至2012年在南京信息工程大学农业气象站内的试验田上结束(32°14’N,118°42’E),本地区属于亚热带湿润气候区,多年平均温度为15°,多年平均降水为每年1100mm。供试土壤为潴育型水稻土(灰马肝土属),土壤质地为壤质黏土,耕层土壤黏粒含量为26.1%,土壤pH(H2O) 值为 6.2,有机碳和全氮的含量分别为19.4、1.15 g /kg。

1.1 小麦的种植

供试小麦为杨麦16号,自播种日起,整个生育期内,大田管理措施均相同,水肥气热等自然条件充足且适宜小麦生长,在整个实验过程,无病虫害以及杂草的干扰。每年播种都按冬小麦的播种期进行,大约11月份中旬播种,熏气并未从播种就开始熏气,而是在次年3月份初大概拔节期开始熏气,五月底停止熏气,累积熏气大约60天。其中在小麦各个生育期(拔节期、孕穗期、抽穗期、灌浆期、成熟期)采集根际土(附着在作物根系)与非根际土,进行试验测定。

1.2土壤微生物量氮的测定

1.2.1土壤取样方法

采用五点取样法,取点并且每个点选取5株小麦,挖出其0-20cm耕层根系区土样,将外围土抖掉,把紧贴根附近的土样与抖掉的外围土混合均匀,最终成为根际土,根据四分法,将适量土样装入无菌纸袋中,同时将抖掉的外围土也根据四分法装入无菌袋中,并带回实验室。于实验室内自然风干,过1mm孔径分样筛,4℃下冰箱保存。

1.2.2土壤微生物量测定方法

采用氯仿熏蒸浸提法,将新鲜土样过1mm筛后,称取14g土样置于烧杯中,用另一只小烧杯量取60ml无醇氯仿,并加入少量沸石,将两只烧杯放入抽气的真空干燥器内,进行24小时灭菌,然后取出烧杯,在灭菌的土样中加入0.5mol /lK2SO4溶液,土壤和硫酸溶液的体积比为1:4,震荡30min过滤,同时,不灭菌的土样也用K2SO4溶液浸提、震荡、和过滤,最后,滤液在0.22μm的水性滤膜的过滤,最终的滤液用liquiTOC仪器测定结果。土壤微生物氮含量等于熏蒸和未熏蒸土样0.5mol/l硫酸钾提取液中氮含量之差乘以特定系数。

BN=EN/0.54

EN为熏蒸土样与未熏蒸土样K2SO4提取液N含量之差。

1.2 数据处理与分析

采用excel进行分析与作图。

2 O3对根际微生物量氮的积累效应

2.1 O3对微生物量氮在小麦生长过程中的积累效应

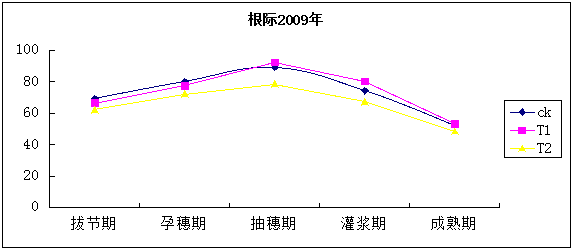

图1 根际土壤微生物量N(mg/kg)

由图1的2009年的CK线可知,随着小麦生育期的推进,微生物量氮呈现先升高后降低的趋势,在抽穗期达最高值,最低出现在成熟期,并且拔节期与成熟期相比,土壤微生物量氮的差距较大,在受到两个不同浓度的臭氧熏蒸后,土壤微生物量氮表现出来同样的变化趋势,即都是先升高后降低,都在抽穗期达到氮含量顶峰,在成熟期达到低谷。其后三年,根际土壤微生物量氮具有相同的变化走势。

表1: 臭氧对根际土壤微生物量氮的抑制率(%)

| 拔节期 | 孕穗期 | 抽穗期 | 灌浆期 | 成熟期 | |||||

| T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 |

2009 | 0.045 | 0.104 | 0.034 | 0.100 | -0.035 | 0.119 | -0.078 | 0.096 | -0.017 | 0.076 |

2010 | 0.073 | 0.148 | 0.089 | 0.152 | 0.071 | 0.183 | 0.059 | 0.166 | 0.089 | 0.134 |

2011 | 0.044 | 0.233 | 0.093 | 0.238 | 0.113 | 0.244 | 0.278 | 0.275 | 0.189 | 0.121 |

2012 | 0.044 | 0.204 | 0.138 | 0.348 | 0.134 | 0.384 | 0.182 | 0.338 | 0.240 | 0.144 |

由2009年的图(图1)可知,与CK对照组相比,T1实验组,微生物量氮含量在拔节期和孕穗期下降,但变化并不明显,在接下来的生育期内则上升,前两个生育期差异较为显著(抽穗期和灌浆期),在成熟期差异不是特别明显。而 T2实验组,与CK对照组相比,根际微生物量氮含量总体显著性降低,特别是在决定小麦产量重要的三个时期,即孕穗期、抽穗期、灌浆期,臭氧浓度对这三个时期土壤微生物量氮含量影响比其他两个时期(拔节期、成熟期)的影响较大。由表1可知,两个实验组相比发现,T2(150nl/lO3)实验组对微生物量氮第一年的抑制作用比T1(100nl/lO3)实验组明显。自第二年开始,到第四年结束,两个实验组相比,浓度从100nl/l上升到150nl/l,臭氧对根际土壤微生物量氮的抑制作用显著上升。在实验最后一年,2012年,T2实验组土壤微生物量氮含量随生育期的时序变化已经开始变得不太明显,总体下降幅度较大。

表2: 不同生育期内微生物量N之差

微生物量N(mg/Kg) | 孕穗期- 拔节期 | 抽穗期- 孕穗期 | 抽穗期- 灌浆期 | 灌浆期-成熟期 | |

| CK | 10.78 | 8.96 | 14.88 | 22.02 |

2009年 | T1 | 11.18 | 14.81 | 12.14 | 26.97 |

| T2 | 9.97 | 6.37 | 11.38 | 18.85 |

| CK | 11.93 | 6.87 | 12.75 | 24.88 |

2010年 | T1 | 9.76 | 7.81 | 10.89 | 24.89 |

| T2 | 8.01 | 4.17 | 7.74 | 19.34 |

| CK | 19.52 | 5.68 | 12.9 | 32.95 |

2011年 | T1 | 14.45 | 3.36 | 24.21 | 19.82 |

| T2 | 10.67 | 2.12 | 20.04 | 8.81 |

| CK | 20.38 | 7.81 | 11.08 | 22.78 |

2012年 | T1 | 13 | 7.04 | 12.73 | 21.09 |

| T2 | 1.84 | 2.21 | 5.38 | 7.67 |

观察表2,2010年在T1处理下,前两个生育期微生物量氮含量之差小于正常环境大气臭氧浓度下前两个生育期之差,这再次体现了臭氧对土壤中微量元素的抑制作用;其次,在臭氧作用下,随着生育期的推进,邻近生育期之间微生物氮之差变小。2010年时,抽穗期到灌浆期,微生物量氮在T1处理下下降了10.89 mg/kg,而到成熟期时,下降幅度明显升高,降了24.89mg/kg.除第一年外,其他年份变化与2010年一致。相邻生育期的差值越小,这说明微生物量氮受臭氧的影响较大。

表3: 实验组与对照组根际微生物量氮差

微生物量N(mg/Kg) | 拔节期 | 孕穗期 | 抽穗期 | 灌浆期 | 成熟期 | |

2009年 | CK-T1 | 3.16 | 2.76 | -3.09 | -5.83 | -0.88 |

| CK-T2 | 7.26 | 8.07 | 10.66 | 7.16 | 3.99 |

2010年 | CK-T1 | 4.94 | 7.11 | 6.17 | 4.31 | 4.32 |

| CK-T2 | 14.18 | 18.1 | 20.8 | 15.79 | 10.25 |

2011年 | CK-T1 | 2.84 | 7.91 | 10.23 | 21.54 | 8.41 |

| CK-T2 | 17.37 | 26.22 | 29.78 | 36.92 | 12.78 |

2012年 | CK-T1 | 2.11 | 9.49 | 10.26 | 11.91 | 10.22 |

| CK-T2 | 11.56 | 30.1 | 35.7 | 30 | 14.89 |

表3也同样显示,2009年,T1与CK的差值在逐渐降低,在最后三个生育期内实现了大逆转,由抑制作用变为促进作用。但是当浓度上升时,这种抑制作用加强,同时,随着臭氧作用时间的加长,如当小麦生长到抽穗期时,CK与T2的差值达到最大,为10.66mg/kg.2010年时,CK与T1的差值在孕穗期达到最大,而CK与T2的差也在后一个生育期达到最大,其他两个年份实验组与对照组之差都相应的在抽穗期或灌浆期达到最大值,这说明臭氧对小麦影响最大的时期在决定其产量关键的三个时期内;在经过前面几个时期的臭氧积累后,臭氧的这种抑制作用被积少成多,达到最大。

第一年T1处理有呈升高趋势,有可能是因为适量臭氧的作用,刺激了根际微生物,使其生命活动旺盛,导致根际微生物量氮含量呈现些许增加。综上所述,臭氧浓度的升高影响了根际土壤微生物量氮含量,其含量随着浓度升高显著降低,再次,随着臭氧作用时间的增加,不同生育期之间微生物氮的差异越小,并且抑制效应在抽穗期、灌浆期达到最大值。这说明臭氧对土壤微生物氮的抑制有着积累作用,它随着生育期的推进,抑制效应提高。

2.2 根际土壤微生物量年较差分析

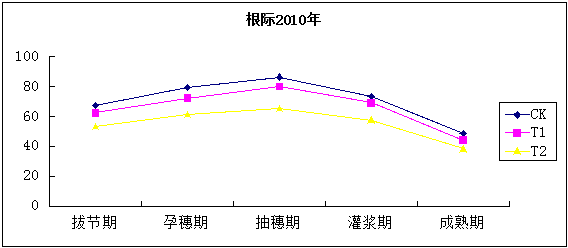

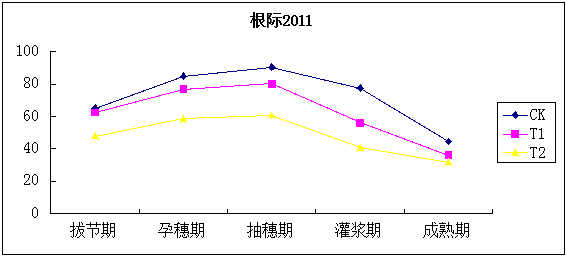

通过研究不难发现,臭氧对土壤微生物量氮的影响有一个积累效应。2009 年的数据显示,当年刚用O3熏气时,T1实验组的数据下降并不显著,甚至有所上升,而当浓度上升至150nl/l时,即T2实验组微生物量氮含量开始下降。第二年100nl/l实验组比氮含量下降明显,拔节期的抑制率从0.045上升到0.073,同时也从第一年的促进转化成了抑制,抽穗期的抑制率从09年的-0.035转化成0.071。T2实验组的抑制作用相较于第一年也有了明显的提高,抑制率在抽穗期从0.119上升到0.183。抽穗期,100nl/lO

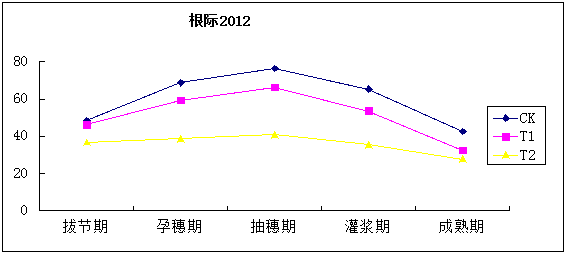

3的抑制率也从-0.035上升到0.113,150nl /lO3的抑制率则从0.119上升到了0.244,抑制作用显著提高。到第四年,在与前三年一致的农田种植条件下,从根际土壤上测得的微生物量氮含量在受臭氧熏气的条件下,其值与对照相比显著降低。在2012年的折线图中,三条线分离更加明显,如在T1处理组中,抽穗期的抑制率已达0.134,比第一年上升17个百分点。而由T2处理组的折线可以看出,在对照组上所看到的微生物量氮随着生长时序变化的变化规律在T2对照组已经变得不太明显,在小麦关键生长的三个期,抑制率高达40%附近。

表4: 根际土壤微生物量年较差

微生物量N(mg/Kg) | 拔节期 | 孕穗期 | 抽穗期 | 灌浆期 | 成熟期 | |

2012-2009 | T1 | 20.13 | 18.31 | 26.08 | 26.67 | 20.79 |

| T2 | 25.48 | 33.61 | 37.77 | 31.77 | 20.59 |

2011-2009 | T1 | 3.94 | 0.67 | 12.12 | 24.19 | 17.04 |

T2 | 14.37 | 13.67 | 17.92 | 26.58 | 16.54 | |

2010-2009 | T1 | 3.78 | 5.2 | 12.2 | 10.95 | 8.87 |

| T2 | 8.92 | 10.88 | 13.08 | 9.44 | 9.93 |

同时观察表,两个实验组的第四年与第一年不同生长期之间土壤微生物量氮之差远大于第二年与第一年之差,如2012年与2009年相比,在T1处理下,拔节期之差为20.13mg/kg,比2011年与2009年拔节期之差,少了16.35mg/kg。而在T2处理下,这种差距更加明显,第四年与第一年抽穗期之差比第二年与第一年抽穗期之差少了24.69mg/kg。对比实验四年与实验三年的数据,不难发现,12 年与09年数据之差多于11年与09年中土壤微生物量氮之差,说明在12年与09年土壤微生物氮含量差异明显,同时降低的数量大于实验第三年的数据,这表明臭氧对土壤微生物量氮的抑制作用在随着作用年限的延长进一步加强。综上所述,臭氧对土壤微生物量氮的抑制作用是有积累效应的。在四年熏气实验中,土壤微生物量氮含量随着臭氧浓度上升,抑制作用加强。其次,随着熏气时间的变长,作用年限的增长,抑制作用增强越明显。

参考文献:

[1]陈展,王效科,冯兆忠,郑启伟,臭氧对生态系统地下过程的影响,[J],2007,26(1)121-125

[2]黄益宗,王斐,钟敏,隋立华,等,O3浓度升高对麦田土壤碳、氮含量和酶活性的影响,[J]生态毒理学报,2013,8(6):871-878

第一作者简介:尹雯(1993年8月—)女,汉族,硕士研究生,助理工程师,从事气象预报业务工作。