大港油田第二采油厂 河北黄骅 061100

摘要:碳酸盐岩是一种十分重要的储集层类型,碳酸盐岩比较复杂,如盆地形成时间跨度大、埋深跨度大、非均质性强、裂缝溶洞发育影响因素较多、老地层经历多期构造运动的改变等特点,从而导致碳酸盐岩油气田分布的规律不易掌握。中国有近300x104km2的碳酸盐岩分布区,其勘探领域潜力巨大。快速发展的国民经济也对石油工业提出了更高的要求。因此,对碳酸盐岩油藏油井的研究意义深远。

关键词:碳酸盐岩;产能评价;裂缝;沉积相

1、油田基本地质特征

某油田为碳酸盐岩油藏,构造表现为北西南东向的长轴背斜,断裂总体走向和背斜长轴一致,合同区范围30kmx6km。开发对象为Asmari层(该层是古近系和新近系之间的一个过渡层),主要含油层为A、B两个油组。截止到2016年底,采用规则井网定向井衰竭式开发,地饱压差大,油藏未脱气。2018年油田正处于增产方案实施阶段, 需要给新开发井进行合理高效的配产。油田原油黏度差异不大,所以利用比采油指数与地层系数Cr(Cr=Kh)的关系来回归曲线,但两者相关性不好,显然这种常用方法对碳酸盐岩油藏并不适用。因此,针对碳酸盐岩油藏三种比较显著的地质油藏特征,提出了一种合理适用的产能综合评价方法。

2、产能综合评价方法

本文提出的产能综合评价方法主要结合了碳酸盐岩油藏的3个显著特征:裂缝、沉积相和含水率 。

2.1裂缝

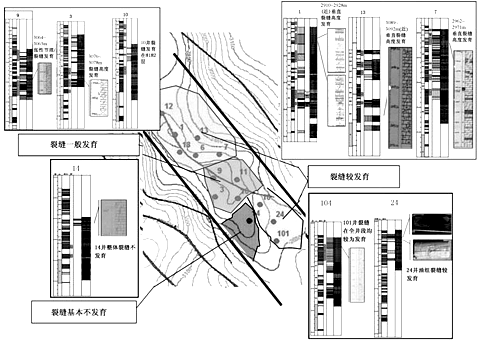

油田A油组平均基质孔隙度5.4%,渗透率3.83mD,B油组平均基质孔隙度11.7%, 渗透率75.8mD。按理说A油组产能应比B油组要差,但实际动态显示开采A、B油组油井产能差距不大。通过地质进一步研究发现,主要是因为A油组为白云岩,发育有弥散分布的张裂缝,改善了储层的物性和渗流能力,造成了A油组产量也较高的现象。因此 ,可预测裂缝较发育的区域产能较高,而裂缝发育程度较差或不发育的区域产能稍差。油田裂缝发育在平面上的分布如图1所示。

图1 油田裂缝发育平面分布图

2.2沉积相

沉积相控制着储集层的规模和展布,它所影响的储集层厚度、面积、孔隙度、渗透率是估算油气储量、划分开发层系和制定布井方案的直接依据,对储层单井产能有决定性作用。Asmari层以半局限台地/局限台地相为主。根据岩性、沉积特征可进一步识别出潟湖、台内滩等几个亚相。如A1小层为潟湖亚相,可细分为云质潟湖和膏云质潟湖微相;A2~B4小层为台內滩亚相,主要为生屑滩微相。地质研究表明,油田A1小层的云质潟湖是较有利的储集微相,A2~B4小层的生屑滩微相,储层相控特征明显,滩体沿构造高部位分布,是最有利的储层。因此可预测,云质潟湖微相部位和生屑滩滩核部位为产能较高的区域,而膏云质潟湖微相部位和滩缘部位为产能中等或较差的区域。

图3 无量纲采液(油)指数与含水率关系曲线

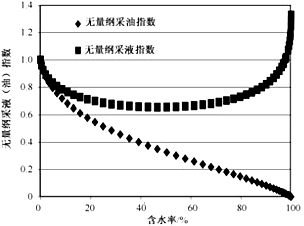

2.3含水率

根据无量纲采液(油)指数与含水率关系曲线(图3)可以看到,见水后产能有一定程度的下降 ,主要是因为油井产水后,储层中出现两相渗流,改变了流体的渗流规律,导致油相渗流能力下降。因此可预测含水率较高的区域为产能一般或较差的区域。

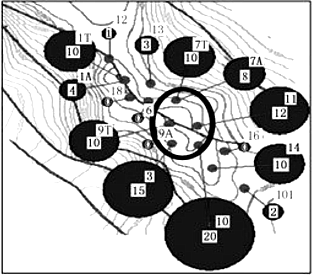

油田见水平面分布如图4所示,其中中部位置黑实线圈中为含水率大于10% 的油井。

图4 油田见水井平面分布图

3、产能综合评价结果

通过综合评价分析碳酸盐岩油藏的上述3种特征,沿构造长轴方向将油田在平面上划分为4个区域3个等级,然后根据不同产能区域的平均比采油指数值、数模优化得到的生产压差及产液剖面测试确定的射开厚度,同时考虑层间干扰和油田实际情况,乘以一定系数后得到了高中低产区新井的配产值分别为556.4、381.6、190.8m3/d

以新投产2口井(23井和24井分别位于低产区和高产区)的实际日产与综合评价得到的配产值及统一评价得到的配产值相比较。可以看到,分区配产值分别为 556.4m3/d和190.8m3/d,与实际产量589.2m3/d和164.2m3/d是比较接近的,而统一配产值的精确性要差得多。

结语:油田产能综合评价技术就是综合考虑了碳酸盐岩油藏特有的属性特征,如裂缝、沉积相及含水率等因素,在平面上将特征相似、产能较为接近的区域分别评价,用常规计算方法为新部署井配产。这种评价方法考虑因素较为全面,在开发方案部署中的应用合理可行。该方法对同类型大型复杂碳酸盐岩油藏有很好的借鉴意义。因为这类油藏地质特征复杂,不同于依靠少量测试井和常规方法即可预测产能的小型油田,部分井的测试资料往往无法反映这类油田的整体情况,这种情况下便可依靠产能综合评价技术来较精确地预测开发井产能,为油田整体方案部署提供依据。

参考文献:

[1]陈凯, 姚为英, 胡云亭,等. 碳酸盐岩油藏产能综合评价方法研究[J]. 石油天然气学报, 2014(09):113-116.

[2]张亚蒲, 杨正明, 朱光亚,等. 中东H油田储层综合评价方法研究[J]. 特种油气藏,2016,23(06):119-122.

[3]陈祖华,郑永旺.S油藏产能评价及开发方式优化设计[J].西南石油大学学报(自然科学版),2012,34(02):111~117.

[4]马奎前,刘英宪,苏彦春.渤海S油田高含水期加密井产能评价[J].断块油气田,2013,20(01):71~73.

[5]樊金鹿.碳酸盐岩储层影响因素及产能评价方法探讨[J].石油天然气学报 (江汉石油学院学报),2012,34(07):53~55.